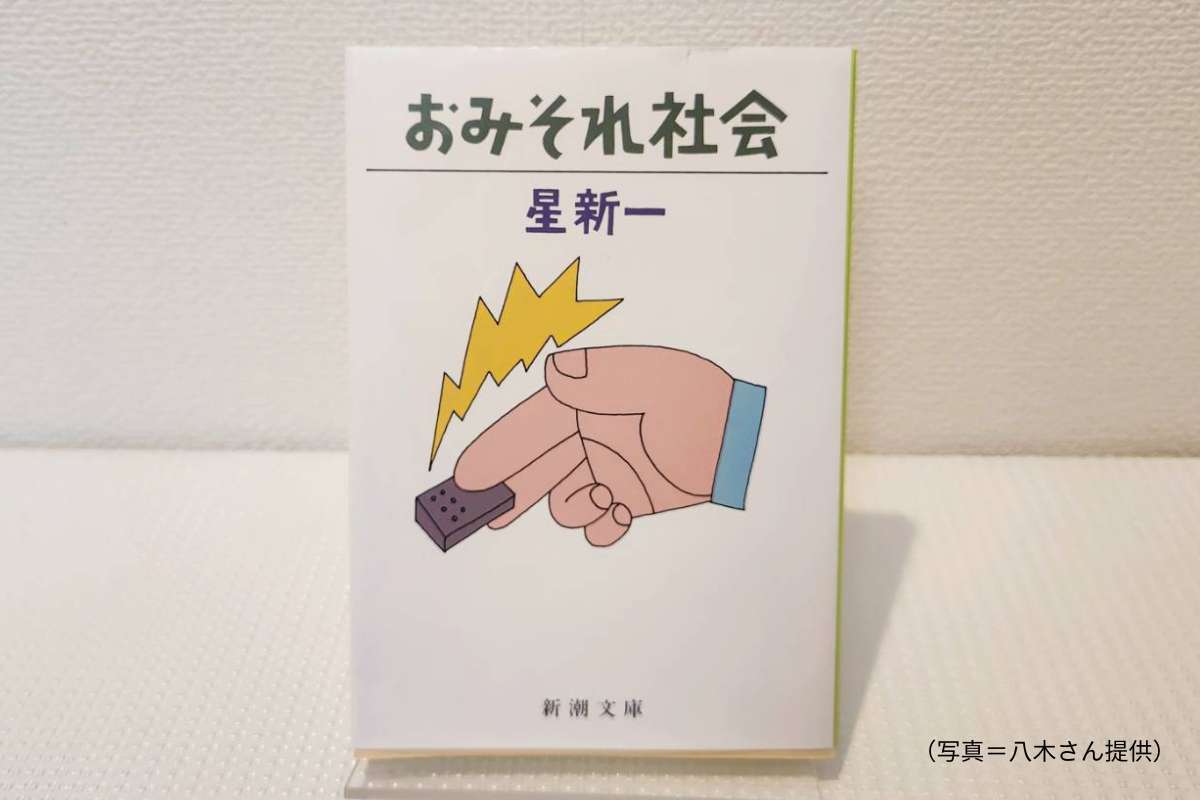

おみそれ社会/新潮社/星新一

posted with カエレバ

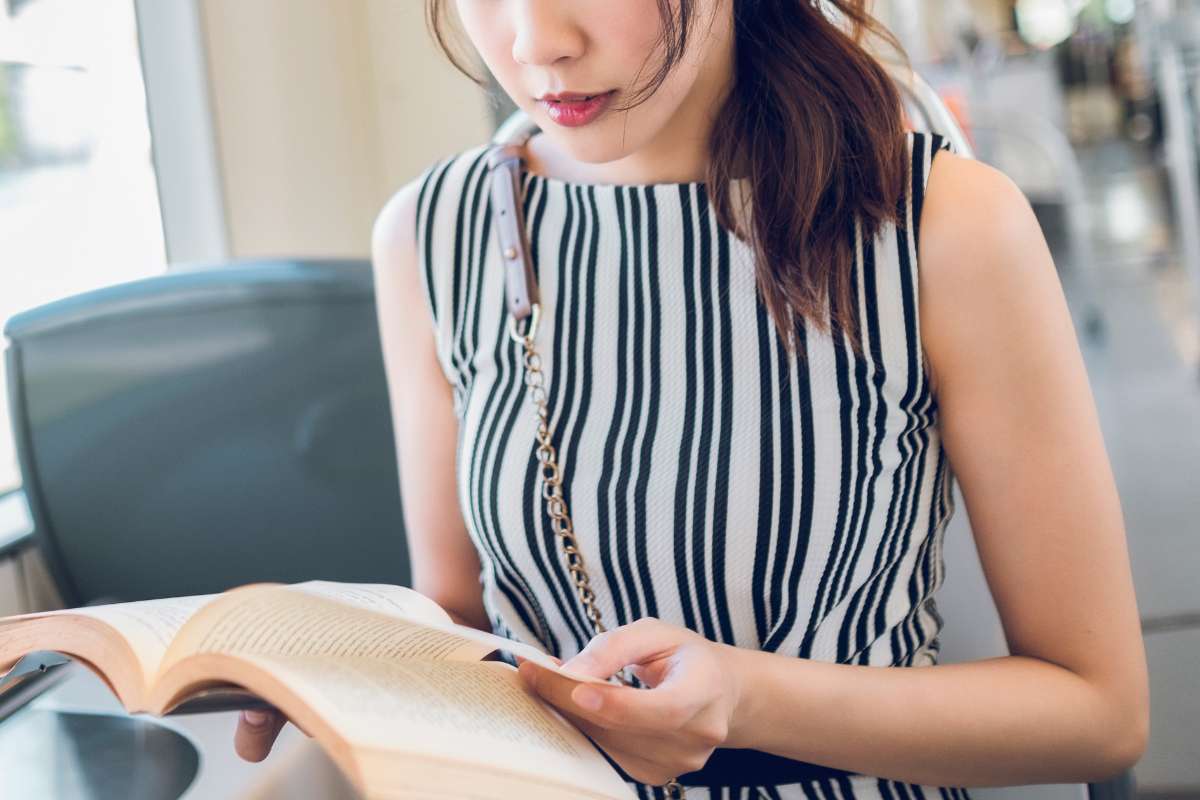

短編小説の面白さとは——。じつは、“全てを描かない”ところにこそあります。限られた文字数の中で、作家がどこまで物語を表現できるかの勝負どころ。今回は、星新一と田中兆子、津村記久子といった作家たちの作品を例に、物語の続きや登場人物の過去を読者が好きに想像できる楽しさを、八木奈々さんが紹介します。

みなさんは“短編小説”ときいて、どんなイメージを思い浮かべますか……?

短編小説といっても、ジャンルはさまざま。ひとりの作家さんが描く作品集から、ひとつの主題を複数の作家さんが描くオムニバス形式のものまで存在します。

仕事や家事の合間、寝る前の少しの時間でも読みやすく、物語として完結しているものが多い短編小説は、普段本をあまり読まない人でも気軽に楽しめます。

……でも今回、私がみなさんにお伝えしたいのは、日“短編”だからこそ感じられる物語の“深さ”。

“短編”の魅力のひとつは、“字数制限”という制約の中で、いかに物語を描き切るか。

この厳しい字数制限こそが、言葉のプロである作家の真の実力を測る試金石となります。

無駄のない洗練された表現力、的確な場面設定、そして読者の心に響く核心を突く描写力——これらすべてが、短編という形式の中で如実に反映されます。

ぜひこの機会に、長編の物語が好きな人にこそ、短編小説でしか味わえない“物語の奥深さ”と“没入感”を味わっていただきたいです。

短さに比例しない、素敵な出会いがありますように。

ショートショート集と言えば星新一……ですが、本作はショートショートというよりも短編集。テーマの異なる全11編が収録されています。

同著者の他作品に比べると、やや角度を変えた辛辣な物語が多いこの作品ですが、全ての物語で、あくまでもユーモラスに描かれていく世の中への皮肉。それらをなぜかすんなり受け入れられてしまう自分に驚かされます。

さすが星新一。小学5年生の時に読んだときには、“牧場都市”のリアルな描写に惹きこまれ、恐怖を感じながら何度も読み返していましたが、大人になり再読して心に留まったのは“手紙”。とくに、最後の一行に、指先まで痺れました。他作品も含め、まるで初期の筒井康隆作品のようなドタバタぶり。

星新一作品にどっぷりハマっていた中学生の頃に戻った気分で楽しく読めました。

何より星先生の作品は毎度、刊行年を見て驚かされます。昭和45年の1月時点で、通信環境が世界中に整備され、社会は人工知能に管理され、人々は持続可能な社会を目指している。過去からこれほど未来を見通せるものなのかと物語の展開に目を見張ります。

著者が、“思いつきとは何か”を語っているあとがきも必読です。

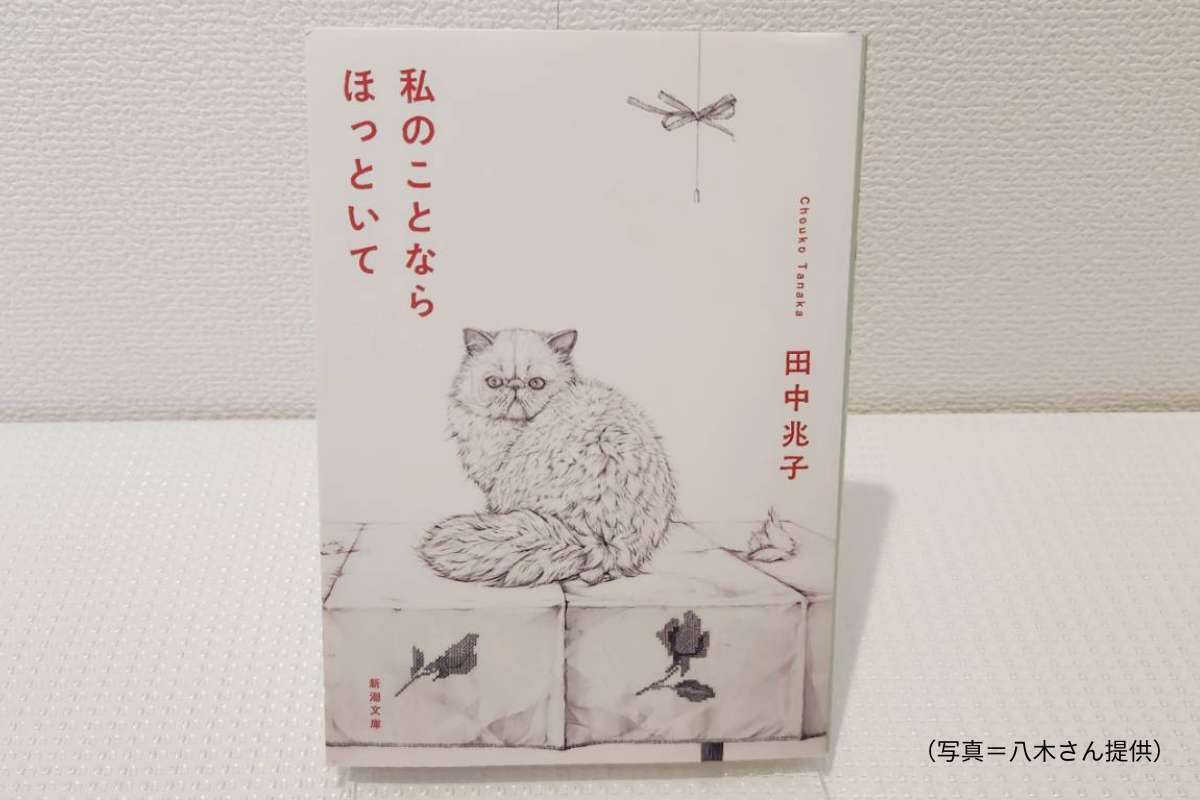

本作は表題を含む官能度の少し高い七つの短編集。

どの物語も少し引くほどインパクトがあり、私たち読み手側に有無を言わせない鋭さが、個人的には大好きな作品です。エゴなのか、本能なのか、変人なのか、病気なのか。

7人の“私”の中に気づけばぐっと入り込んでいました。

スカッと爽快……とはとてもいかないけれど、胸の中で何かが蠢(うごめ)くような、ぞくぞくする隠微な世界。この言い表せない不気味な世界は、田中兆子さんを通してしか体験できません。

知ってはいけない、見てはいけない何かに足を踏み込んでしまった戻れない罪悪感が読後しばらく残ります。装丁でこちらをじーっと見つめる一匹の猫の表情が、読後は180度変わって見えました。まるで私がこの本を読んでいる間に、猫が表情を変えたのでは……と思わされるほど。

既存の言葉では言い表せない感情や欲望が、これでもかというほど言語化……いや、視覚化されるように描かれていて、理解できないはずなのに共感してしまう深い読み心地でした。

読み終えたときにはこの世界に、あなたも洗脳されてしまっているかもしれません。

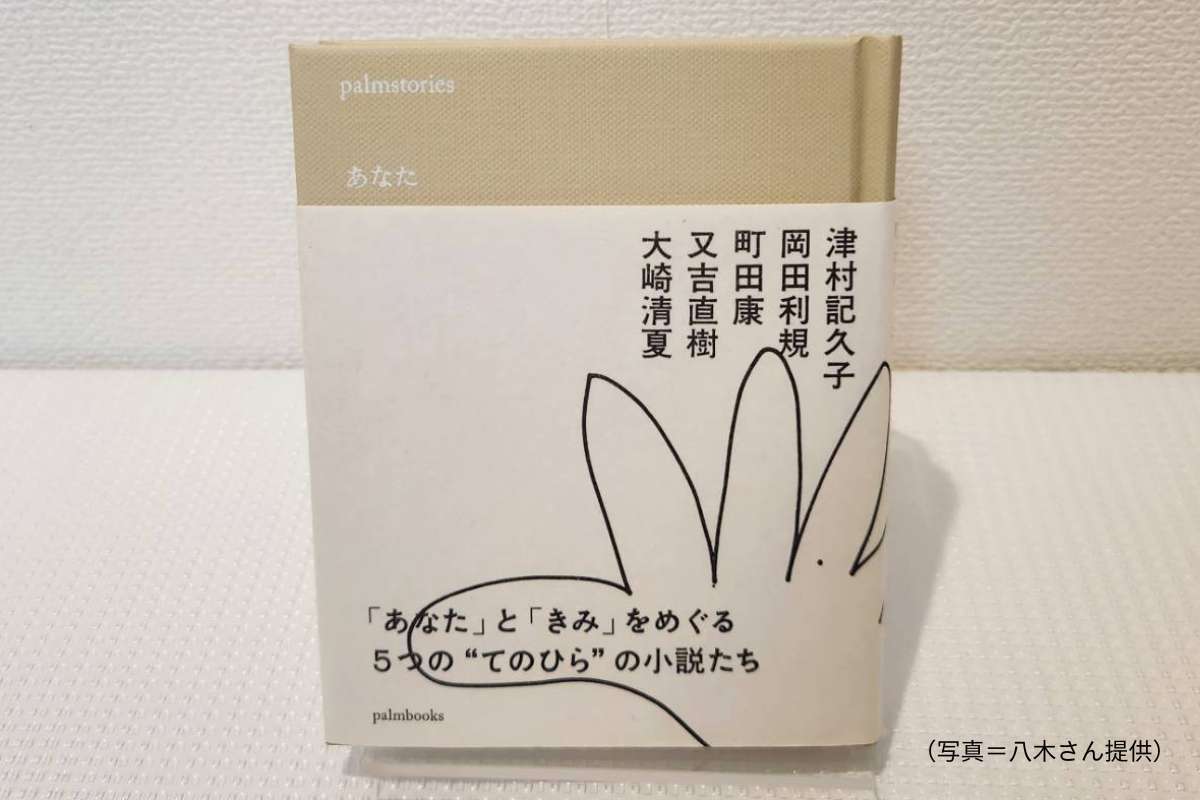

「Palmstories」=掌篇小説集。小説ってこんなに自由で豊かだったんだと改めて気付かせてくれた一冊。

あまり難しく考えずに読むのがおすすめです。本作は、5人の著者が描く二人称をテーマにした短編集からなるオムニバス作品ですが、その“あなた”の用法はまったく異なります。

オーソドックスに読者に向けられたもの、特定の場所や人物を指すもの、あるいは自分自身を示しているものなど…。書き手と“あなた”の交流によってそれぞれの物語の輪郭が相互作用的に形作られていく様子に心躍らされました。各著者が自由に描く手のひら。

それぞれ違う方向を向く5本の指が、大切なものをそっと包んでいるようで、短編集というより、まるで小さな文芸誌を読んだような読後感。本そのものも手のひらほどのサイズなのに、奥行きがあり、まさに掌篇小説。

物語を読むという歓びに満ち溢れていて、小説と小説の幅、その空隙まで優しい時間が流れていました。誰の、どの物語が一番……ということはなく、どの物語も“何となく”魅力的。

ありそうでなさそうで、やっぱりあったような不思議なお話たち。普段目を向けることのない、自分の手のひら。この物語との出会いをきっかけに少し眺めてみてはいかがでしょうか。

今回は、少し癖のある短編集を3作品ご紹介させていただきました。

長編の物語を読むことに慣れてしまっている方にとっては、短編というだけで物足りなさを感じてしまった経験もあるかもしれませんが、“あえて描かない”ことで表現している可能性を、私たち読み手が自由に描けるのも短編小説の魅力のひとつ。

物語の結末も、その後の展開も、登場人物の背景も、その世界のお天気さえ、私たちが自由に描いていいのです。

……ああ、本が好きでよかった。

いろいろな顔を持つ女性たちへ。人の多面性を大切にするウェブメディア「DRESS」公式アカウントです。インタビューや対談を配信。