ひと頃、ドラキュラの貯金箱が流行ったことがある。お金をのせると、ジイっと思わせぶりな音がして不意に小さな青い手が伸びて、邪険というか無慈悲というか、嫌な手つきでお金をひっさらって引っこむ。何かに似ているなと思ったら、遠足の朝、新聞のかげから手を伸ばして海苔巻の端っこを食べる父の手を連想したのだった。

我ながらおかしくて笑ったが、不意に胸の奥が白湯でも飲んだように温かくなった。親子というのは不思議なものだ。こんな他愛のない小さな憎しみも懐かしさにつながるのである。

『父の詫び状』向田邦子著,文藝春秋,1978年

時に道を逸れても、自分を満たす方へ進めばいい。向田邦子が贈るエール

脚本家、エッセイスト、小説家として昭和のエンターテインメントを支えた功労者、向田邦子。今もなお色褪せない作品の数々は、いつでも私たちに「自分の幸せ」を探すヒントをくれる。きれいなだけではない人間くささ、そして“生きる”ことに向き合い続けた彼女の冷静と情熱。

ホームドラマの礎を築き、テレビが中心にあった昭和のお茶の間を賑わせた売れっ子脚本家でありながら、舞台を移して、エッセイを書けば大絶賛の嵐、小説を書けば連載中に異例の直木賞を受賞。筆一本で、昭和ど真ん中のエンターテインメントを支えたひとり(らしい)。

(らしい)と書いたのは、私は向田邦子が生きていた時代を生きていないから。私が生まれる前、台湾旅行へ向かう途中、飛行機事故に遭遇し帰らぬ人となった。51歳の若さで、多くの人が作品を待ち望む脚本家、随筆家、小説家として脚光を浴びる最中の突然の死。

それでも、彼女が残した作品、彼女の死を惜しむように生前を知る人たちが書いた作品によって、向田邦子というひとりの人間が、時空を超えて、私の中にも生きている。

『阿修羅のごとく』等、およそ20年の時を経て映画化されたものもあり、いつの時代も変わらぬ“人間”を描いた作品たちは、今も色褪せない。

■家族に向けられた優しい眼差し。非の打ちどころのない大人の女

私が向田邦子と出会ったのは19歳の頃。言わずと知れた随筆集『父の詫び状』だ。

表題のエッセイをはじめ本書には、昭和の親父、家族の理不尽さや厄介さ、根底にある愛のようなものが、ユーモアを携えた軽妙な筆致で描かれていた。著者いわく「何様でもない平凡な一家族の、とりとめない話」。頑固で荒くれ者の父親を向田邦子はいつだって“ひとりの人間”として見ていて、その眼差しは優しい。

たとえば、向田家の遠足のお弁当の定番で大好物だった「海苔巻の端っこ」の思い出。

わかりやすくも美しい日本語で、明快にリズムよく語られる、子ども時代の家族の風景。人間や日常に対する豊かな眼差しが胸に心地よく、ああ、この本は何度も読み返すことになる、この人が書いたものをもっと読みたい、という高揚感があった。

『父の詫び状』を皮切りにエッセイを読み進めていけば、彼女自身の、自分が信じるものを譲らない情熱とどれだけもてはやされても驕らない冷静さ、芯の強さ、チャーミングな一面も垣間見られて、惚れ惚れする。

特に、食いしん坊を自認する彼女の食のエッセイには心が踊った。テレビという華々しい世界に身を置きながらも、地に足のついた生活ぶりで、登場する料理は海苔弁や若布の油いためなど、庶民的。料理をする彼女の文章は弾んでいて、楽しそうで、どこか得意げだった。

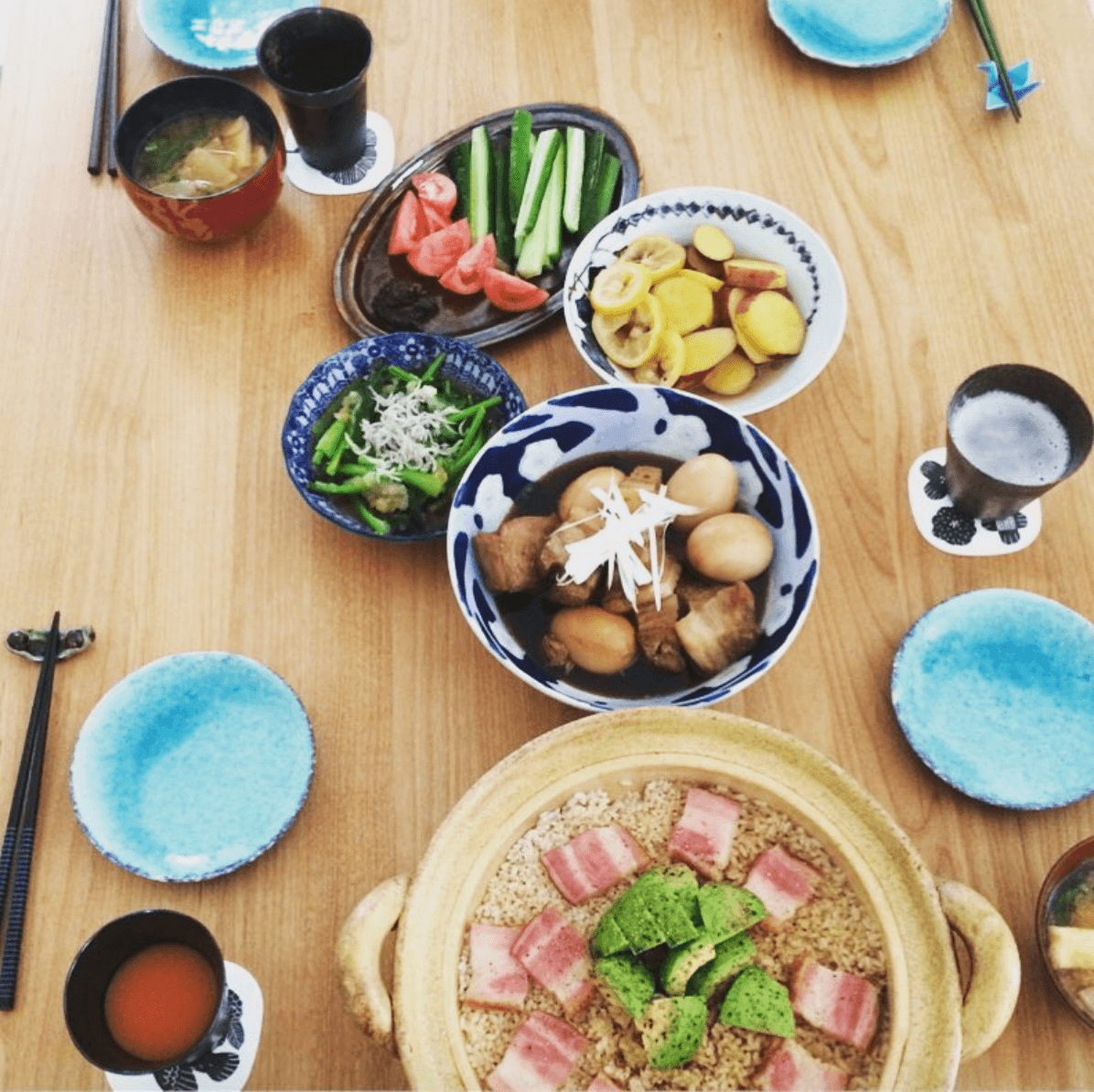

彼女が妹と赤坂に開いた小料理屋「ままや」の人気メニューで、『向田邦子の手料理』にも登場する、トマトの青じそサラダやさつまいものレモン煮は、本を手にした大学時代から今もずっと作り続けている。簡単で飾らない美味しさが普段の食卓にえらく馴染むのだ。

さつまいものレモン煮(写真上・著者撮影)

多忙を極める際にシルクロードへ遊びに行きたいと漏らすほどの旅行好きで、スキーなどスポーツにも親しむ。端正に佇む写真には、「黒ちゃん」と呼ばれるほどに黒で統一した、今見ても古びていないファッションセンスが光る。新人時代、慎ましく暮らして、給与3カ月分のアメリカ製水着を買ったエピソードからは、潔さと独自の審美眼が窺える。姉御肌の世話焼きで家族・友達思い。

今よりももっと、「男が外で稼ぎ、女は家庭を守る」ことが当たり前とされていた昭和の時代、男と肩を並べて第一線で活躍しながらも、仕事ばかりでなく、自分を満たす旅や料理を知っていて、黒柳徹子をはじめ業界で名を馳せる魅力的な友だちに囲まれている。非の打ちどころのない“大人の女”。

■男と女に注がれた鋭い視線。生きることを選んだ女

エッセイを読み漁ったのち、小説を読んでみると、そこには、表に映る向田邦子という女とは似ても似つかないような女たちが登場した。

エッセイには向田邦子の表の光が映っているよう。けれど、小説にはフィクションであるけれど、向田邦子の裏の影のようなものが潜んでいるようにも思えた。

小説では父も母も男と女。男の狡さや弱さ、女の醜さやしたたかさ、それぞれの欲望が、何気ない日常の中に、いとも上品にあぶり出され、恐れおののく。

小説に登場する女たちは、ぽかぽかと陽の当たる道を歩いてはいない。容姿や育ちにコンプレックスを抱いていたり、嫉妬深く見栄っ張りだったり、“愛人”だったり。いわゆる“人並みの幸せ”とは離れているような、時に“正しさ”の軌道を外れ、それでも懸命に日常を生きている。それぞれが倫理観や常識を超えて、自分の「幸福」を探し求めているよう。

『隣の女』に収録された「幸福」と題した短編小説は、腋臭のある自分の匂いに、過去に身体の関係を持った姉の匂いを重ねる男と暮らす女の物語だ。

「それじゃあ、幸せ掴めないよ」

八木沢の声が聞こえてくる。

姉の心とからだがまだ住んでいる男の側で苦しみ澱むより、川の流れではないが、海へ出て、別な世界で生きるほうが、世間でいうしあわせかもしれない。

しかし、握り返してくる数夫の指の力を信じて、もうすこし、ここに居たいと素子は思った。苦しい毎日だったが、苦しい時のほうが、泣いたり恨んだりした日の方が、生きている感があった。

これも幸福ではないか。

『隣の女』向田邦子,文藝春秋,1987年

没後に発表された妹の向田和子著『向田邦子の恋文』を読んだとき、これらの小説が向田邦子にしか書けないものだということが腹落ちした。どんなに忙しくても周囲に弱音を吐かなかったという彼女が、唯一甘えを見せた、長年寄り添った恋人は13歳年上の既婚者で、その秘めた恋は病に倒れた彼の自死というかたちで幕を閉じたという。

その後、彼女も乳がんに罹り、自身の死を意識することもあったそう。後遺症に悩まされ、「のんきな遺言状」として利き手とは逆の左手で書いたのが、初めての随筆集である『父の詫び状』だった。以来、病と闘い生きることを選んだ彼女は、生きる人をつぶさに見つめて、死ぬまで筆を執った。

人間には光と影があって、人生は幸せなこともあれば不幸せなこともある。自分の幸せが誰かの不幸せになることだってある。向田邦子の作品は、一筋縄にいかない人間関係やままならない人生、どうしようもない感情、“人間くささ”を肯定し、受け止めてくれる。

■自分にとっての「幸福」を探し続ける

私にとって愛とはぬくもりです。小さな勇気であり、やむにやまれぬ自然の衝動です。「神は細部に宿りたもう」ということばがあると聞きましたが、私にとっての愛のイメージはこのとおり「小さな部分」であるのです。

『男どき女どき』向田邦子著,新潮社,1985年

優しい眼差しのエッセイも、鋭い視線の小説も、いつだって向田邦子は、名もなき市井の人たちの絶え間なく続く何気ない日常の「小さな部分」に、愛のような、ぬくもりを描いた。

女を、人間を描くことを通して、向田邦子自身が、好奇心の火を絶やさずに、心の奥底に湧く欲望に耳を澄ませて、もがき揺れながら、世の中や誰かの基準ではない、自分にとっての「幸福」を探し求めていたようにも思う。

彼女は「手袋をさがす」というエッセイで、22歳の頃からずっと「いわゆる世間並みの幸せ」ではない「何か」を探し続けていると書く。

世間相場からいえば、いまだ定まる夫も子供もなく、死ぬときは一人という身の上です。これを幸福とみるか不幸とみるかは、人さまざまでしょう。私自身、どちらと聞かれても答えようがありません。

ただ、これだけはいえます。

自分の気性から考えて、あのときーー二十二歳のあの晩、かりそめに妥協していたら、やはり私は自分の生き方に不平不満をもったのではないかーー。

『夜中の薔薇』向田邦子著,講談社,1984年

気に入るものがなくて、手袋をはめずに冬を過ごした22歳の頃。上司に「ひょっとしたら手袋の問題だけではないかもしれない」「そんなことでは女の幸せを取り逃がすよ」と言われた晩、考えを改めようとひたすら歩いた彼女は、結局、自分の性分を反省すること、妥協することをやめたのだ。

今、ここで妥協して、手頃な手袋で我慢したところで、結局は気に入らなければはめないのです。気に入ったフリをしてみたところで、それは自分自身への安っぽい迎合の芝居に過ぎません。

『夜中の薔薇』向田邦子著,講談社,1984年

その翌朝から、新聞の就職欄に目を通して編集部員の求人に応募し、パス。“書く”人生が始まった。洋画専門の映画雑誌の編集者として会社に勤めながら、ラジオの脚本を書き、週刊誌のルポライターをするという三足のわらじ時代を経て、独立。自分が一番面白いと思ったテレビドラマの仕事に絞ったところから、『寺内貫太郎一家』ほか名作を生み、山田太一、倉本聰に並んで「シナリオライター御三家」と呼ばれるほどの人気脚本家になった。

あのとき彼女が、上司の助言通り自分の性格を改めて世間が勝手に決めつけた「女の幸せ」を選んでいたら、数多くの作品は世に生まれていなかった。世間や他の誰かではなく、自分が納得のいく“手袋”を探し続けたからこそ、見える景色があったのだろう。

たったひとつ私の財産といえるのは、いまだに「手袋をさがしている」ということなのです。

どんな手袋がほしいのか。

それは私にも判りません。

(中略)

でも、この頃、私は、この年で、まだ、合う手袋がなく、キョロキョロして、上を見たりまわりを見たりしながら、運命の神さまになるべくゴマをすらず、少しばかりけんか腰で、もう少し、欲しいものをさがして歩く、人生のバタ屋のような生き方を、少し誇りにも思っているのです。

『夜中の薔薇』向田邦子著,講談社,1984年

結婚や出産、子育てと仕事。何を選んで、何を選ばないのか。女の人生は、選択の連続で、世間から勝手な“正しさ”や“幸せ”を押し付けられることもある。それでも、個性にもなる自分の欠点、弱さを受け止めて、時に道を逸れることがあったとしても、自分を満たす方へ進めばいい。向田邦子は私にそんなエールを送ってくれる。

どんな選択をしたとしても、自分にとっての「幸福」を探し続けるために、女を、人間を知りたいと思ったとき、私は向田邦子の本をそっと開く。

Text/徳 瑠里香(@rurika109)

Illust/野出木彩

いろいろな顔を持つ女性たちへ。人の多面性を大切にするウェブメディア「DRESS」公式アカウントです。インタビューや対談を配信。