「明日死ぬ人の目」で世界を見てみる。僧侶・藤田一照が考える、死との付き合い方

生きている限り、いつかは必ず死ぬ私たち。それでも死が怖いと思うのは、他者の死を見聞きすることはあっても、自分の死を体験したことがないから。そんな死とどう付き合いながら、生きていけば良いのでしょうか。僧侶の藤田一照さんの元へ、「死ってなんなの?」というざっくりした質問を持って、伺ってきました。

私たちは、いつか必ず死ぬ。家族や親戚、知人……身近な人の死やニュースなどで他人の死を見聞きはしても、自分自身の死の瞬間や死後の世界を考えるとなんだか怖い。

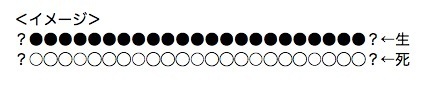

「私たちは生まれ落ちた瞬間から、死に向かって刻々に回数券を切りながら生きている。仏教的に言うと、人は生きている間、何回息をするかその総数が決まっていて、一息する度にその数がカウントダウンする、というわけです」

「そうやって自分自身の死の確実さを自覚すると、生きていること自体が不思議で、奇跡的なことであって、今というのはかけがえのない時間だと実感できる」

こう話してくれたのは、17年に渡ってアメリカで禅を指導してきた僧侶の藤田一照さん。

東大大学院で発達心理学を専攻するも、博士課程を中退し禅道場に入山、翌年29歳のときに得度するという、珍しい……というよりも、かなりアクロバティックなキャリアを歩み、国内外で活躍されています。

そんな藤田さんに、「死ってなんなの?」というざっくりし過ぎたテーマで話を伺ってきました。一年の終わりに読む記事ではないかもしれないけれど、もしかしたら、一年の終わりにこそ読んでほしい記事かもしれません。

■「死」ってなに?

――お坊さんが「死」についてどう考えているのか、教えていただきたくて来ました。藤田さんは、著書の中でも「生きる稽古とは、死ぬ稽古だ」というようなことを言ってますよね。

仏教には「生死一如(しょうじいちにょ)」という言葉があります。これは、生と死は紙の表と裏のようにひとつであって、切り離せないものであることを意味しています。

例えばね、チベットのお坊さんたちは「ちゃんと死ぬため」にこそ修行している、という話を聞いたことがあります。彼らにとって、死は人生最後の大舞台。だから、ちゃんと死ぬ=ちゃんと生きる、ということなんですよ。

――死と生は表裏一体のもの。

線分の始まりから終わりまでが人生とすると、最初の点が生、最後の点の先が死だと考える人は多いと思います。

でも、死は最後だけにあるんじゃなくて、一つひとつの生の裏に潜んでいるものなんです。

――ただ、生の裏に死があるといっても、なかなかイメージが難しいといいますか……。

病死や老衰死だけでなく、生きている限り、不慮の事故や事件に巻き込まれる可能性もある。そういう意味で、死はいつどんな形でやってくるのかわからない。

実存主義(※)者たちは、生を「不条理」だと言います。頼みもしないのに、この世界に投げ出され、頼みもしないのに、いつどんな形でなのかわからないまま、ポイッとつまみ出される。「そんな生を俺にいったいどうしろっていうんだ!」って(笑)。

※具体的で現実的な、人間一人ひとりの存在を大事にし、どう生きるか考える思想。

――なるほど、たしかに。

■自分の死はわからない。だから、問い続ける

――死って体験できないじゃないですか。それもあって、自分もそうですが、「死ぬのが怖い」「死にたくない」みたいなネガティブな感情を抱きやすいのだと思います。

僕ら人間は愚かだから、いろいろな先入観や考えをもとに、死の事実にストーリーや感情をくっつけて、その思い込みの上で勝手に恐れてしまうところがあります。多くの人にとって「怖い」と思う対象は避けて通りたいものです。だから、目を背けたり、考えないようにする。そうすると、死がいつの間にか、自分の手に負えないような大きさになってしまうわけです。

――「死という現象」と「死を恐れる気持ち」が、ごちゃまぜになってしまう。

物事を整理して、明晰に考えることが大事ですね。死は絶対にわからないものだけど、何がどうわからないかを問い続けること。「死」というものに対して対して僕たちができるのは、それくらいでしょう。死のわからなさ、不可思議さを明晰に理解すること。

悩みや苦しみを深く理解し、それによって苦悩を乗り越えるのが、仏教のユニークなところです。大切なのは、悩みの現場に足を運ぶこと。起きていることをきちんと自分の目で見ていけば、悩みのカラクリを見抜いて、その原因が自分にもあったことに気付ける。

――死を怖がっている自分は、いったい何を怖がっているのか。何が恐怖の原因なのか。冷静に考えてみる、と。

死が人間にとっての一番高度な問題ですからね。死に関する悩みが解決すれば、その他の人生の悩みはたいてい解決するんじゃないでしょうか。

仏教には「苦しみ=痛み×抵抗」という公式があるんですよ。「痛み」は人生につきもので、不可避だけれど、痛みに対する「抵抗」は訓練によってある程度減らすことができる。

例えば、痛みが10で抵抗が10なら苦しみは100。でも、抵抗が1になれば苦しみは10になる。抗おうとせずに痛みを受け入れると、苦しみが減る、ということになる。

――死には他人の死と自分の死とふたつありますが、他人の死は認識できても、自分の死って本当にわからないですよね。だから、怖いという気持ちが先走ってしまう。

自分の死はまったく不可解なものであり、謎としか言えないですよね。確実に起こるけどいつ起こるかわからない、確実性と不確実性の両面がありますし。

ただ、繰り返しになりますが、死は必ずやってくるものです。人間という生物として生まれた以上、どうしても避けられない宿命なんだと、まずはきちんと認めること。死の事実は受け入れるしかないんですね。

――「そういうものなんだ」と受け止める。

死にびくびくしながら生きるのは、賢明な生き方とは言えないと思います。萎縮して、思いっきり生きられないのはもったいないです。いつか、絶対に死がやってくるなら、今をどう生きるのが良いのかをよくよく考える。それが僕たちにできる最善のことだと思います。

――なるほど。正直、なかなか実践していくのが難しいな、といった感じです(笑)。

ニャア……と品良く鳴きながら登場した、藤田さんの家族の一員である8歳の雌猫のテラちゃん。

うちのテラちゃんなんかは、そんなこと考えていないでしょうね(笑)。生きている間に、「いま自分は生きているけど、いつか死ぬ」という事実を勘定に入れて、あれこれ考えられるのは人間だけの特権ですよ。その特権を十分に活かした方が面白いです。

――死と向き合うと、いまをどう生きるかが見えてくる、ということですよね。

死を前にした人たちと接して、看取ってきた看護師さんたちが語る、「(患者さんが)死ぬ直前に後悔する10のこと」みたいな記事を時々見かけるじゃないですか。

「もっと身近な人を愛しておけば良かった」「子どもたちともっと遊べば良かった」とか。けっこう当たり前のことを言ってるなとも思いますが、ああいうのも、いまをどう生きるか考える上で、参考になるんじゃないですか。

■今日も1日終わったけど、ムダに生きていなかったか?

――ああいうの、参考にしていいんですね(笑)。仏教には死との向き合い方に関して、教えのようなものはあるんですか?

仏教は、「明日死んでもいいように今日を深く生きなさい」「いつ死んでも後悔しないように全力で今を生きなさい」と説いています。つまり僕たちにできることは、「死」を怖がることではなく、「死」を生きるために活用すること。

――死を活用……?

禅寺には、就寝時間を告げるときなどに打ち鳴らす木板があり、そこには「生死事大 無常迅速 各宜醒覚 慎勿放逸(しょうじじだい むじょうじんそく かくぎかくせい しんもつほういつ)」と書いてあります。

これは、「生まれて死ぬことは重大な問題であり、物事が変化するスピードはとても早い。だから、生きている間は油断することなく、はっきりと目覚めて修行に励まなければならない」という意味です。

「今日も1日終わったけど、ムダに生きていなかったか?」と、自問自答するきっかけをくれる言葉でもある。まあ、大抵の場合、その木版の音を聞くと、ああ、今日もけっこうムダな時間があったなあ、と反省することが多いんだけど(笑)。

――「明日こそはムダに生きない。ちゃんとするぞ」と解釈することもできますね(笑)。

そうですね。「1日生きた=1日死に近づいた」と考えたほうがいいです。死はまだまだ先だろう、と後回しにするんじゃなくて、明日の死を意識して今日一日を過ごすこと。そうすれば、今を鮮やかに生きられるようになりますし、人生における優先順位を正しく認識できますよね。鮮烈に生きるには、無常の自覚が一番効きます。

――藤田さんご自身もそうやって生きてこられたんですか?

僕は大学院を途中でやめた人間なんですよ。死の自覚もその一つのきっかけでした。生きている間に出会ういろんな謎をなるべく自由に、愉快に追究していくには、どうすればいいか――そう考えたら、研究者の道に進むのはどうも違うなって気づいたんです。坐禅に出逢って、それがはっきりしました。

論文を書いたり、アカデミックな世界の“政治”的なことを意識したり……自分がしたくないことをしないといけないときもある。そうなると面白くないし、その先に自分の知りたいことがあるとは思えなくて。一方で、禅者として生きれば、生を鮮やかにまっとうできるかなと思い、この道に進みました。

もし何かに迷ったときは、死という光を当ててみてください。そうすれば色褪せるものとそうでないものとに分かれ、どちらを選ぶと良いか明らかになります。死をうまく使えば生が輝き出す、ということです。

■「明日死ぬ人の目」で世界を見てみる

――藤田さんはご自身の死をどう考えていますか?

できるならこういう死に方をしたい、というイメージはありますよ。死ぬときは森の中が理想。そうなると冬に死ぬのはイヤ。寒いから(笑)。新緑の森に横たわっているうちに息をひきとるというのが今の理想。

――(笑)。なんとなくお気持ちはわかります。

病院でたくさんのチューブにつながれた状態では死にたくないなって。もちろん自分の理想通りに死が訪れるかどうかなんてわからないですけどね。ただ、「念ずれば花開く」という言葉があるように、そういう死に方を夢見て生きようと思っています。

――死を明るく考えてみる、ということですよね。

死は誰にもあたりまえに訪れることなので、コーヒーなんかを飲みながら、死を明るく語る会があっても良いと僕は思っています。深刻に重苦しく取り扱うんじゃなくて、死ともっと親しくしてみる。

四六時中、死のことを考えていろ、とは言いません。ただ、死が近づいてきたときに、握手かハグくらいできる親密度は持っていていいんじゃないかと。

――最後に、死を明るくとらえ、親しくなる助けとなるような作品があれば、教えていただけますか。

川端康成さんの『末期の眼』というエッセイはおすすめです。末期の眼、つまり「明日死ぬ人の目」で世界を見ると、鳥の鳴き声、花の色……あらゆるものに逐一感動すると、そこには書かれています。見る目が変わるだけで、物事を深く、立体的にとらえられるようになるんですね。

(編集後記)

死に対して格別ネガティブな感情を持っていたわけではありませんが、「死を明るく考える」発想はなかった筆者。藤田さんのお話から終始、新発見をしている感覚がありました。

いつかわからないけれど必ずやってくる、不確実であり確実でもあるという矛盾を抱えた現象、死。それときちんと向き合うことで、どう生きるか、どう過ごすか、どう在りたいかが導き出されるとなると、生も死も愛おしくてたまらない、と思わされる取材でした。

取材・Text/池田園子

Photo/池田博美

DRESSでは12月特集「死ぬこと、生きること」と題して、今と未来を大切に生きるために、死について考えてみます。

いろいろな顔を持つ女性たちへ。人の多面性を大切にするウェブメディア「DRESS」公式アカウントです。インタビューや対談を配信。