母を亡くした悲しみは癒えない。でも、母はまだ未来にたくさんの贈り物を隠している【漫画家・吉川景都】

漫画家・吉川景都さんが、この冬に発売したエッセイ漫画『さよならわたしのおかあさん』(新潮社)。お母様のがん発覚から、看取りまでを丁寧に描かれています。いつか来るとわかっていても、想像するだけで恐ろしくなる、母親の死。すこし早くに体験した先輩としてのお話を、吉川さんに伺いました。

■つらい場面ばかり思い出して泣くことが、減った

――まず「母の死」というテーマで作品を描こうと思ったのは、どうしてですか?

母が亡くなって2年ほど経ったとき、長いお付き合いの編集者さんに勧められたんです。まだ自分のなかで整理がついていなかったから、はじめは気後れして……だけど、いざ描いてみようと思ったら、細かいことを意外と忘れている自分に気づいたんですよね。

生身の母がどんどん忘れられて、ふわっとした存在になっていく、というか。だから、いろんなことをギリギリ思い出せるタイミングで、描き残す機会が得られてよかったと思っています。

――描くことで、ご自身の心境にはなにか変化がありましたか。

病気がわかってから亡くなるまでの出来事を、点ではなく線で受け止められるようになりました。それまでは、起こった出来事がいろんな大きさの泡みたいになって、順番もなく、ふわふわ頭の中に浮かんでいる感じだったんですね。だから、亡くなった瞬間とかお葬式みたいに“つらくてインパクトの強いシーン”ばっかり思い出しちゃって……余計に悲しくなっていたんです。

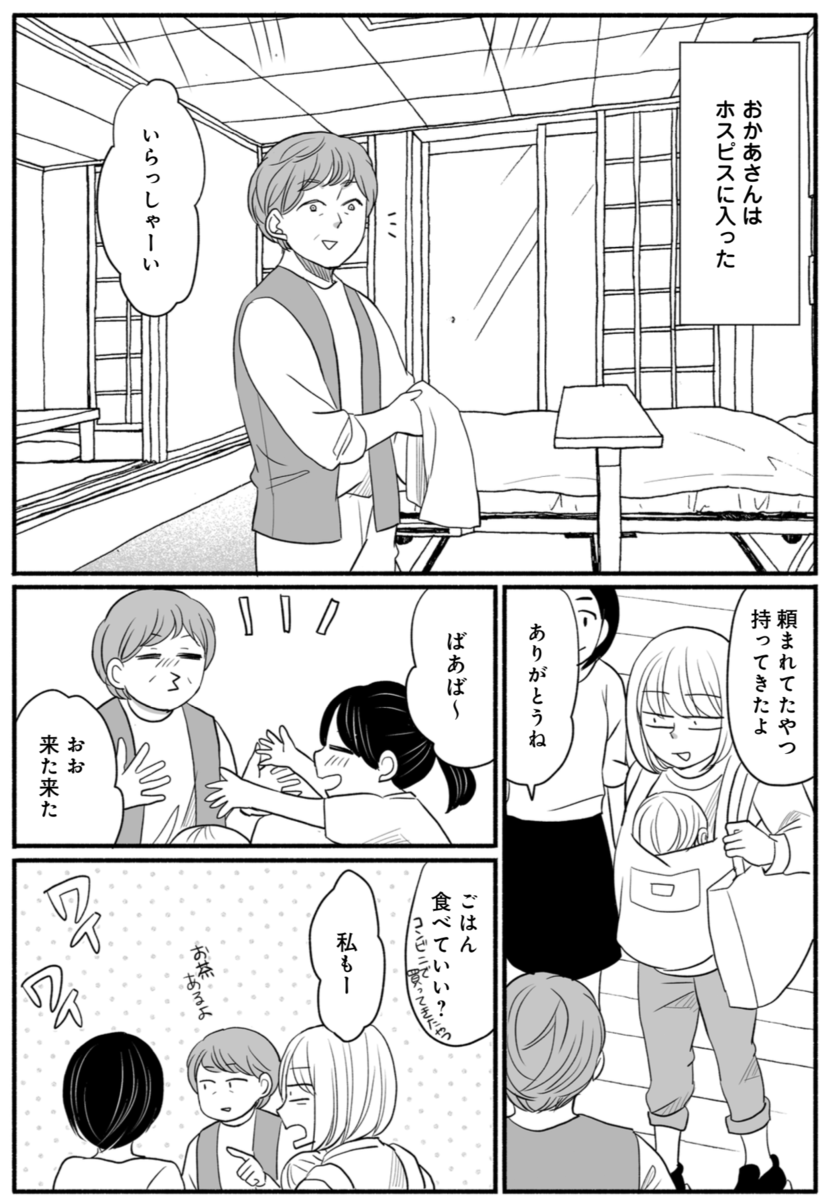

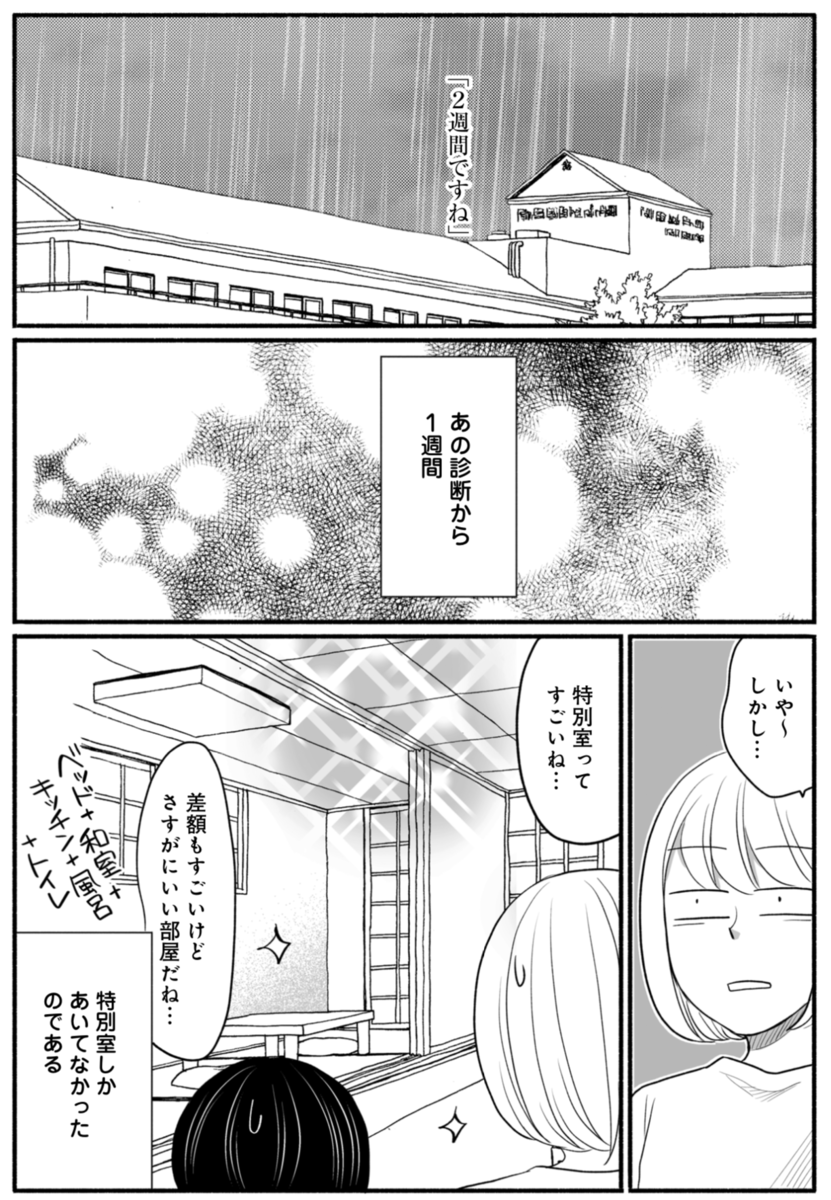

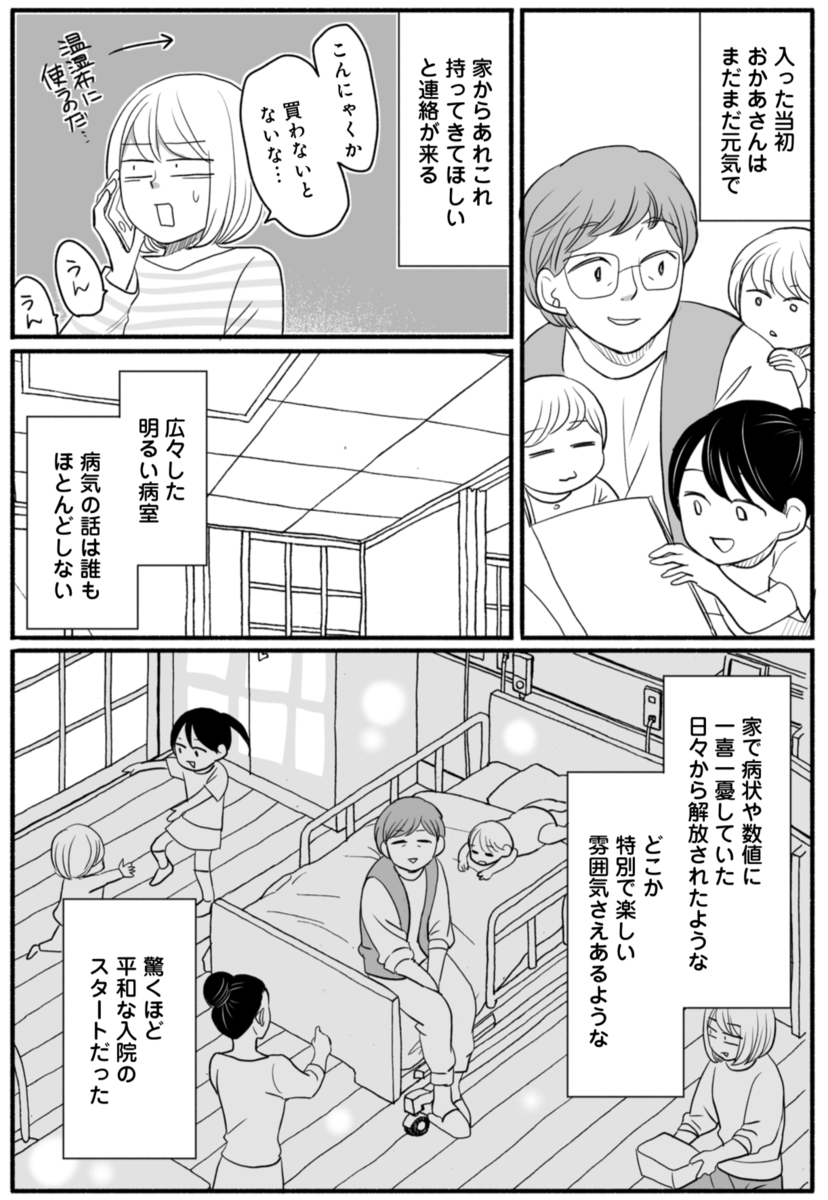

でも、描くためによく振り返ってみたら、自分にも「気持ちの流れ」があったなって。たとえばホスピスで過ごした1カ月だって、ずっと悲しんでいたわけじゃない。和気あいあいと過ごした時間も案外あったな、などと思い出せたことで、すこし整理がついたように感じています。悲しみがなくなるわけじゃないけれど、つらいことを思い返して泣く頻度は、減りました。

■姉と妹と私。「3人まとめて“おかあさん”です」

――描いたり話したりすることで、すこし気持ちが整ってきたんですね。

それでも、母の不在にはやっぱりまだ慣れません。実家で集まるとき、私も妹も子どもたちを連れてきて、父も一緒にみんな楽しく話している。ごはんの匂いもテレビの音も変わらないのに、母だけがいないんです。遺品を整理していないから、部屋もそのままで……なんで母だけがいないんだろうって、3年経ったいまでも思います。

――その感情とは、どうやって折り合いをつけているんでしょうか。

まだ折り合いがついている、とは言い切れないんですが……すこし前に進んだと感じる場面はふたつありました。

ひとつは、母が亡くなってから最初に迎えたお正月。家族で集まったけれど、母が用意してくれていた黒豆や豚の煮込みは、もちろんありません。でもうちは三姉妹なので、姉と妹と協力して、見よう見まねで“お正月の食卓”を整えてみたんです。そうしたら、母はいなくなってしまったけれど、残った人間でもどうにかその穴を埋めていける気がして……。「姉妹3人まとめておかあさんです」という気持ちになれたんです。

――というと?

姉妹にそれぞれ、母に似ているところがあるんですよね。姉は、裁縫やミシンが上手なところ。妹は、家族のなかで誰がどういう立ち位置にいればいいかをよく見ているような、冷静なところ。私は涙もろかったり、人に対して繊細だったり、母のウェットな部分を一番よく受け継いでいると思います。母と仲が良かった叔父も「3人揃うと○○(母の名前)がおるみたいやな」って喜んでくれたりして……自分たちのなかに母の名残を感じると、なんだかやっていける気がするんです。

いまもお正月料理はつくれるようになっていませんが、それぞれに手料理を持ち寄ったり、お寿司をとったりして、なんとかそれらしく場を仕立てていますね。母の定番レシピをちゃんと教わっておけばよかったな、とは思いますけど……。

――もうひとつ、前に進めた気がしたのは、どんな場面でしょうか。

亡くなってから1年後に、母の故郷・大分へ分骨をしに行ったんです。家族全員で、大分旅行も兼ねた遠出。

もちろん母がいないさみしさはありましたが、それでも楽しかったし、すごく晴れ晴れとした気持ちになりました。私たちが移動しているときだけ雨がやんだから「おかあさんも来てるね」なんて笑い合って。悲しみのなかにも笑えることがあるし、それなりに楽しく過ごしていけるって実感できたイベントです。

■未来のいろんな場面で、母からのプレゼントを受け取っていく

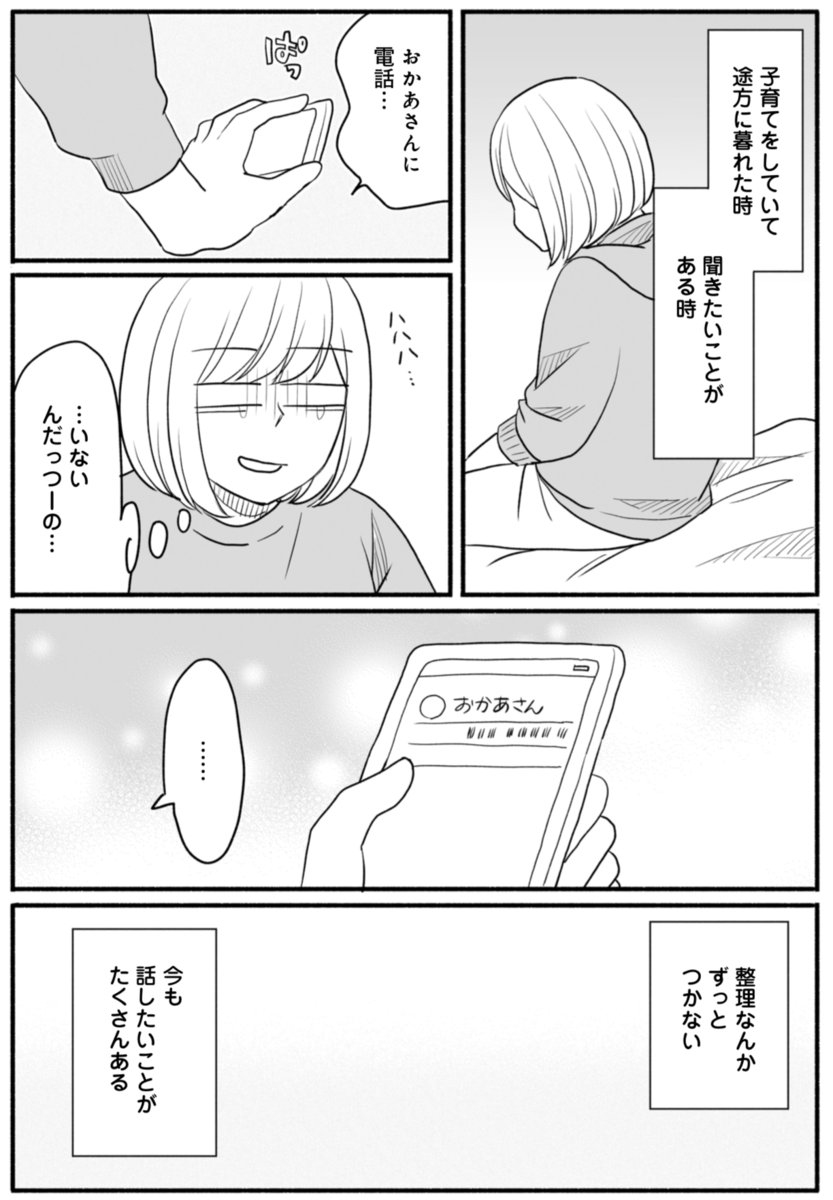

――『さよならわたしのおかあさん』では、吉川さんが娘さんとふれあうなかで、自分とお母様の思い出をよみがえらせるシーンが印象的ですよね。

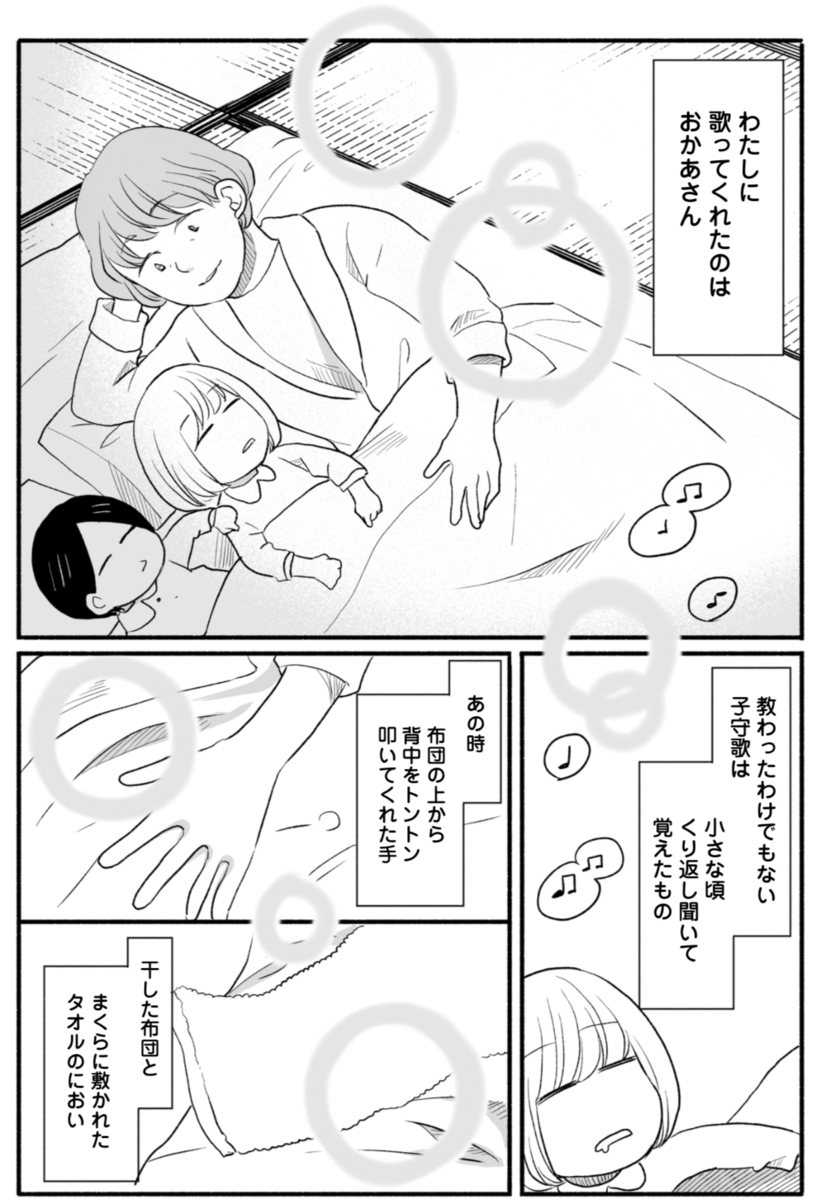

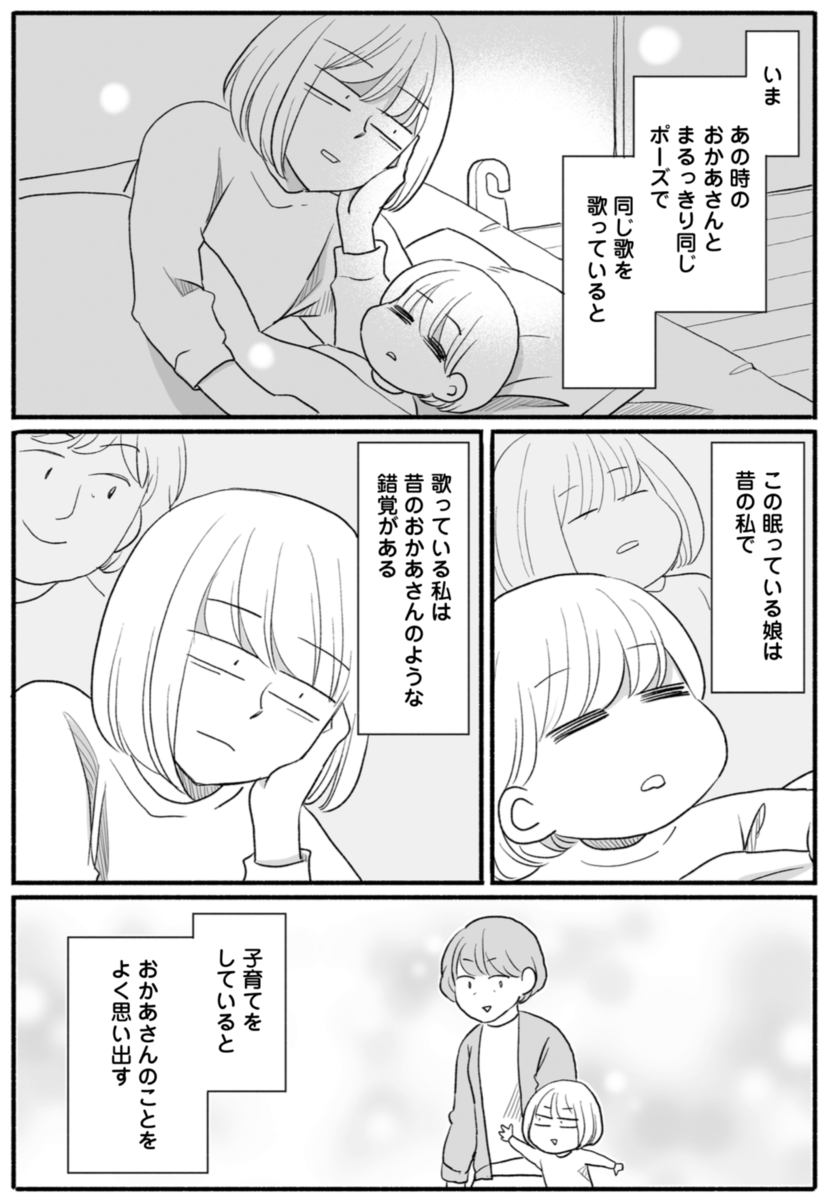

母が亡くなったのは娘が0歳のときだったので、子育てで悩んだとき、どうしたらいいのかを聞く相手がいないんですよね。でも、ふとした瞬間に、母の存在を感じることがあります。たとえば娘の髪をなでたとき「私も同じように、こうしてなでられたことがある!」って、突然思い出すんです。

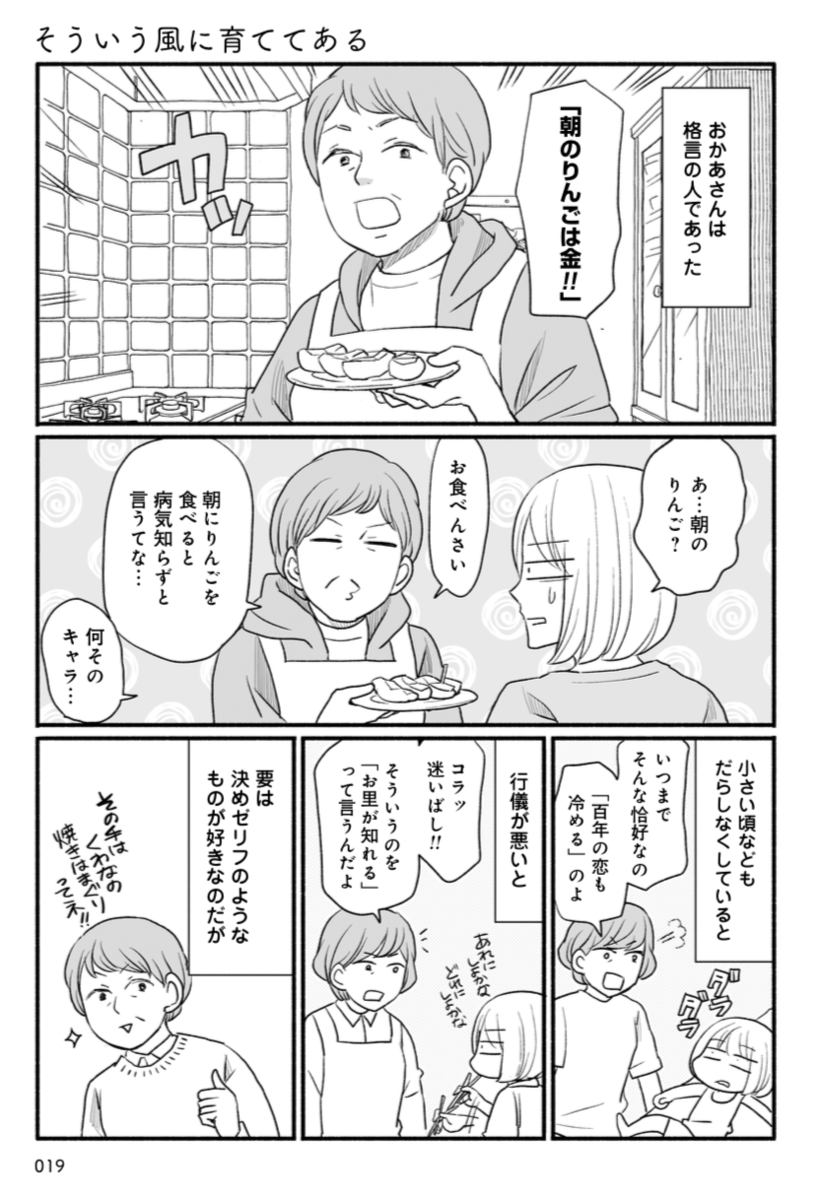

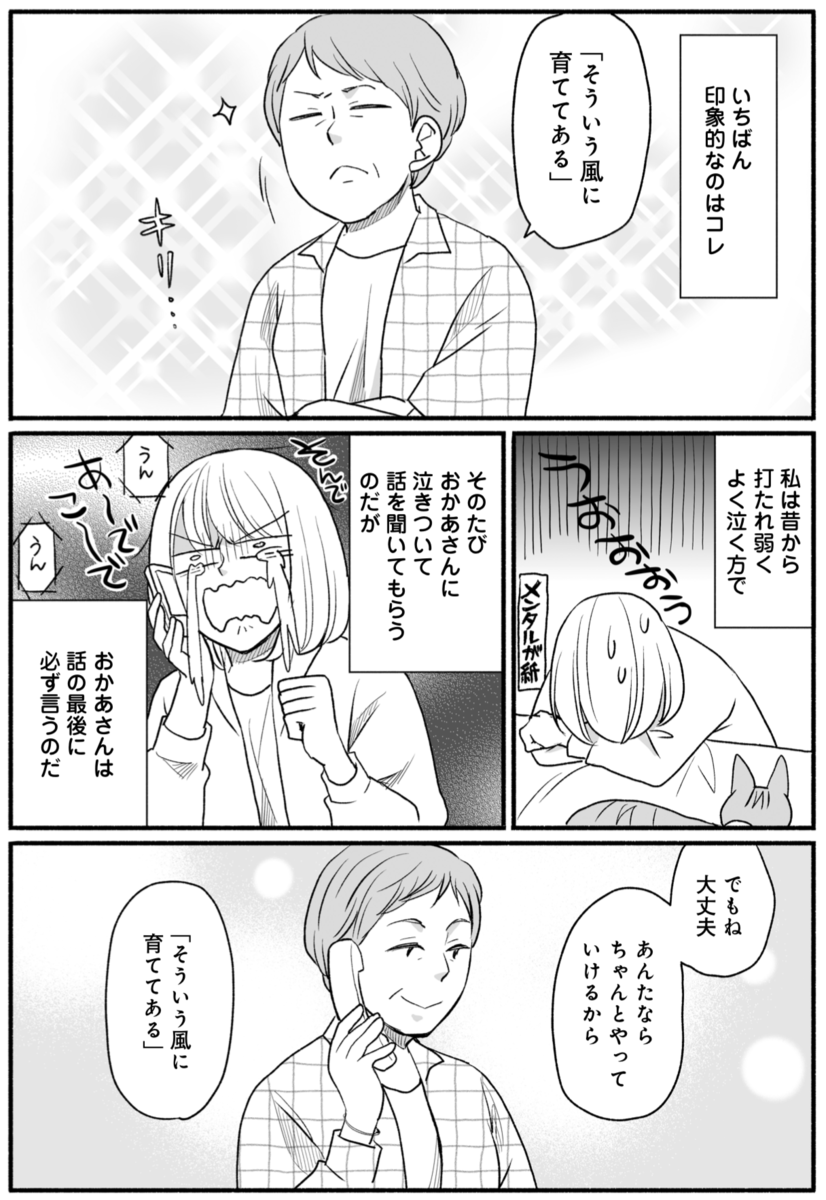

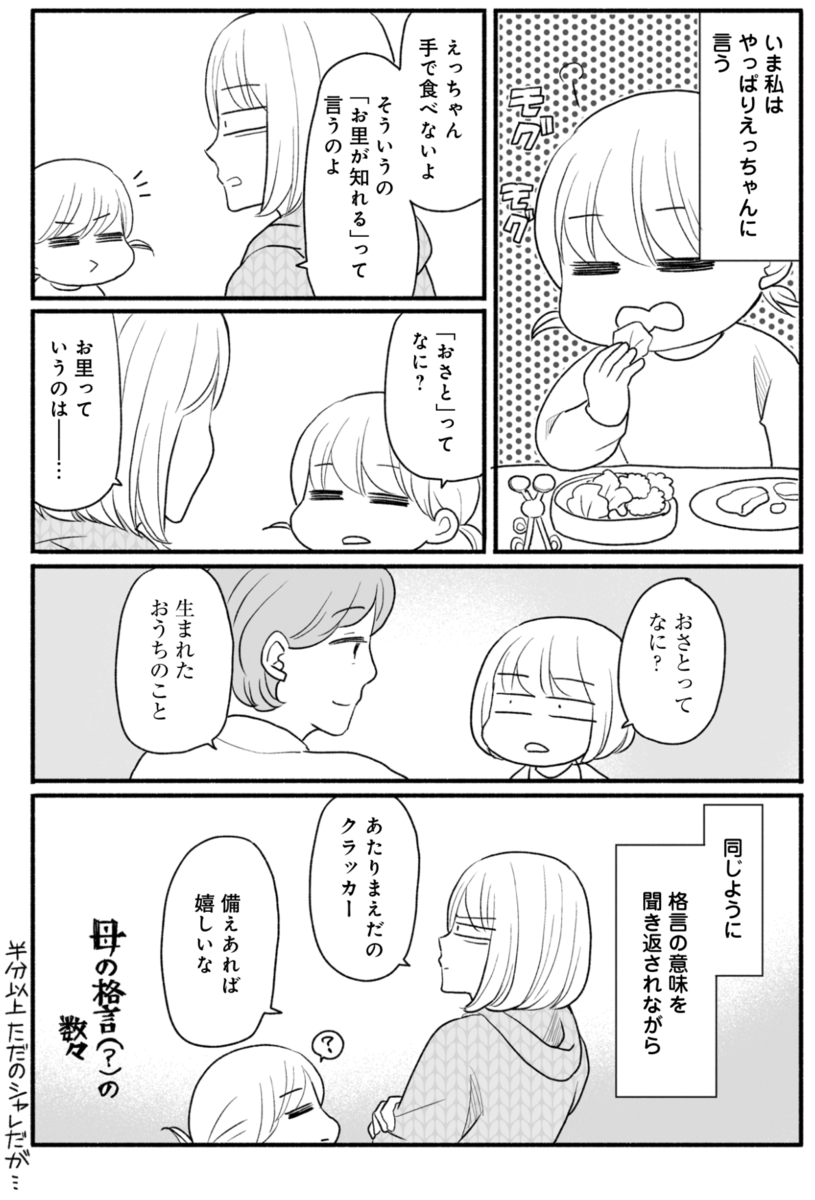

私は昔から打たれ弱くて、たびたび母に泣きついては、いろんな相談をしていました。母は話を聞いた最後にいつも「あんたなら大丈夫。そういうふうに育ててある」と言ってくれた。これから娘が大きくなって、いろんな悩みを持つようになったとき、きっと私も娘に同じ台詞を言うんだろうと思います。そのためにはそう育てなきゃいけないんですけど(笑)、いまのところは順調です。

――母の存在が自分のなかにしっかり息づいていて、それがまた子どもへとつながっていくことに、希望を感じます。

そうですね。いまは自分と娘のふれあいをとおして、私が幼かったときにしてもらったことがよみがえっています。だから、娘が育っていくにつれて、そのときどきの母の言動を、また思い出していけるはず。未来のいろんな場面に、母からのちょっとしたプレゼントが隠されているような感覚なんですよね。それをすこしずつ受け取っていくのが、いまは楽しみだし、心強いです。

それに、自分が母に返せていたものを感じる瞬間もあるんですよ。娘を見ていると、何気ない仕草がめちゃくちゃかわいくて、癒やされたりするじゃないですか。きっと母も、幼い私のふとした様子を見て、そんなふうに感じたんじゃないかなと思う。してもらったことばかり見つめていると、自分は何もできなかったような気がするけれど、きっと私も親に返せていたものがあるんじゃないかと感じられます。

■心の中にいる母を分け合って、揺れた気持ちのまま、生きていく

――最後の1カ月、お母様はホスピス(緩和ケア病棟)に移って、家族との時間を過ごされました。親の最期に、どんな看取りができれば後悔しないと思われますか?

私はどちらかというと、もっと会いに行けばよかったと後悔しているほうなんです。だけど、近くに住んでいた姉や妹、父にも、同じような気持ちがあるんですよね。だから、まったく後悔しない看取りなんて、誰にもできないと思います。

振り返ってみてよかったと感じるのは、自分の時間があったこと。病状が進んでくると、弱っていく母を見るのがつらくなってくるんです。そんなとき、小康状態を見計らって家に戻り、仕事をしたり子どもを保育園に行かせたりすると、そこにはいつもどおりの日常があるんですよね。母が亡くなっても、自分たちの生活は続いていく。だから、脇で自分のペースを守りながら母の死に向き合えたことが、自分にとってはよかった気がしています。

――タイトルのように、お別れのときはお母様に「さよなら」を感じたんでしょうか。

タイトルは、祖母が亡くなったときの母の言葉なんです。お棺に向かって何度も「おかあさん、さよなら」と言って、見たことがないほど泣いていたんですよね。

私自身は、いまも母に「さよなら」できていません。それなのにお骨を拾うとき、私のいる場所と母のいる場所はもう違う、と感じたんです。私たちを隔てるドアがばーん、と閉まったように思えて……でも、お墓にお骨を納めるときには、またどこかで会えるだろうって気がした。そのときは「またね」って言ったと思います。

切なくなることは、いまもしょっちゅうです。でも、ドアが閉まったままの状態では生きていけないから、自分で自分を修復していかなきゃいけない。揺れる気持ちを繰り返しながら、みんなの心のなかにいる母を分け合って、折り合いをつけていくしかないんです。この漫画も悲しい話なんだけど、悲しいばっかりじゃなくて希望もある。そんなふうに思ってもらえたら、すごくうれしいですね。

吉川景都プロフィール

神奈川県出身。漫画家。2003年少女誌「LaLa」でデビュー。『24時間サンシャイン!』で初の単行本を上梓。多岐に亘る作風が特徴的で、テンポのいい会話でみせるストーリー、エッセイコミックなどで人気を博す。著書に『片桐くん家に猫がいる』『子育てビフォーアフター』(新潮社)、『モズ』シリーズ(集英社クリエイティブ)、『鬼を飼う』(少年画報社)などがある。Twitter ID:@keitoyo

※ この記事は2018年12月27日に公開されたものです。