「ダサい服は着たくない」障がいのある人のファッションに光をあてる理由

障がいのある方に向けて作られた洋服は、どうしても介護的な機能が重視される。それゆえに、おしゃれに見えないことが多い。当事者たちからは「ダサいから着たくない」という声も挙がるという。今回取材をした加藤千晶さんは、そんなファッションの現状を打破しようと活動している。

自分の好みや体型に合ったファッションを、思い切り楽しみたい――。

こんなありふれた願いを、「身体に障がいがある」という理由で諦めなくてはいけない人たちがいます。

「障がい者用のダサい服は、もう着たくない」

そんな声を聞いて立ち上がったのが、ファッションデザイナーで「a.ladonna.(アラドナ)」の代表、加藤千晶(かとう・ちあき)さん。

ファッションブランド「a.ladonna.」の代表を務める加藤千晶さん。

「障がいのある人のために服を作ろうとすると、どうしても“介護者に寄り添った服”になってしまう。それは機能的なだけで、デザインとしてはダサいことが多いんです」

加藤さんはこう話します。

その現実を目の当たりにしたとき、培ってきた自身のデザインが役に立てるかもしれないと一念発起。“障がいのある方と共に着られる服”をテーマに、新しいライン「a.ladonna.+(アラドナプラス)」を立ち上げました。

ここでは、そんな加藤さんの怒りを抱えながら疾走したアパレル時代、人から必要とされる喜びに目覚めた今、そして一歩先に描いたビジョン……など、彼女のヒストリーに迫ります。

■“怒り”が仕事への原動力だった

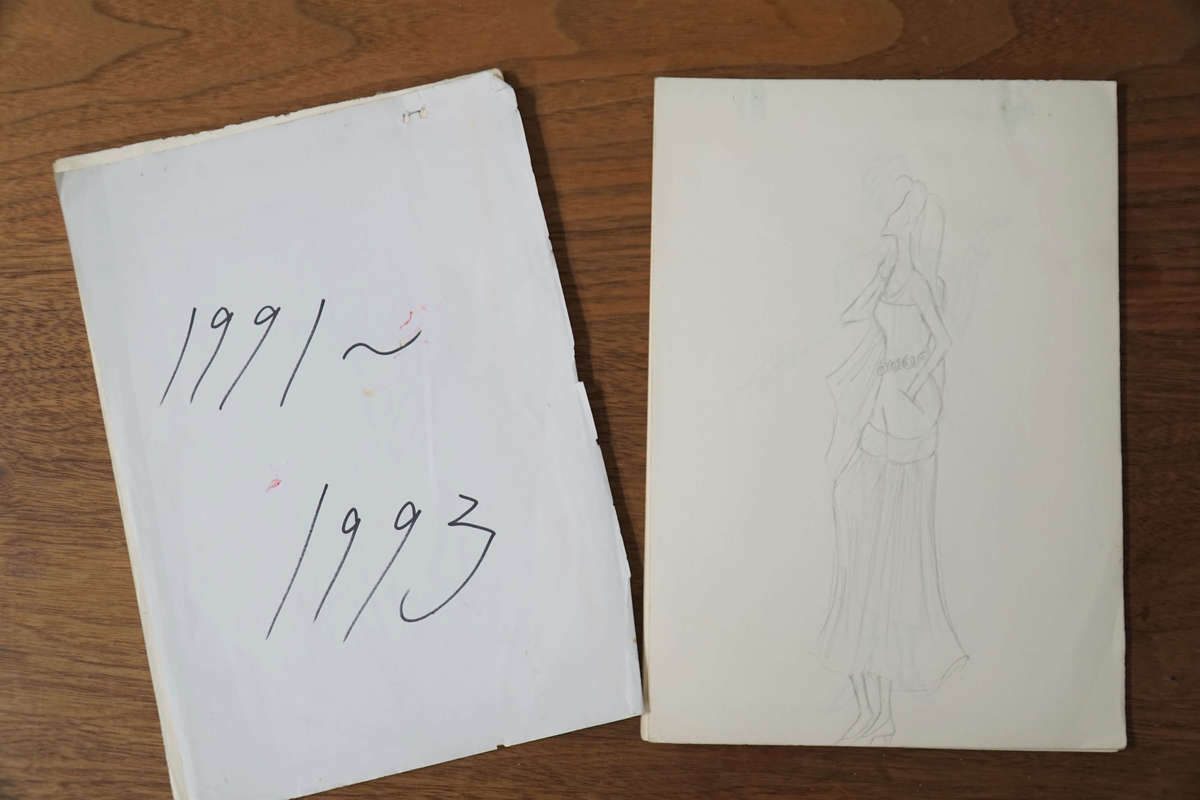

——加藤さんが幼い頃から描いていたというデザイン画を拝見したのですが、「本当に子どもが描いたの?」とつっこみたくなる完成度の高さでした。

ちゃんと描き始めたのは小学校4年生くらいの頃です。“お絵描き”という感覚ではなく、ちゃんと“デザイン”というものを意識していたのを憶えています。デザインの背景にあるストーリーまで鮮明に思い描いていましたね。

加藤さんが小学生時代に描いていた、洋服のデザイン画。「このデザイン画が、私の今の仕事の原点になっています」と話しながら見せていただいた。

「こんな髪型のこんな人が、こんなポージングで着ているんじゃないか」というような(笑)。

——視点がもはやプロ並みですね。デザイナーさんはやはり、そういう感覚でお仕事をされている方が多いのでしょうか。

「こんな人が、こんな風に身にまとってくれたら素敵なんじゃないか」というところからデザインするのが理想の姿だと私は思っています。

でもファッション業界も大きく変わってきていて……。ファストファッションが大量に入ってきてからは、やはりブランドからそんな余裕がなくなってしまったように見えます。去年売れたデザインをアレンジするとか、他社で売れているデザインをコピーするとか、そんな方法が一般的になったのかな。

——そうしたファッション業界の変化を、加藤さんはどのように捉えていたのでしょうか?

職人の技術によってつくられるファッションに憧れを持って飛び込んだからこそ、20代は本当に苦悩の日々でした。

業界に対しても、自分の会社に対しても、世の中に対しても、とにかく不満だらけ。怒りを原動力にしてデザインを描いていました。特に疑問に感じていたのは、「技術はないけれど価格が安い」という理由で縫製がどんどん海外へ発注され、日本の職人さんたちがことごとく食べていけなくなったこと。

今日履いているこのブーツ、何度も修理し直しているんですが、20代の頃お世話になった職人さんに作ってもらった当時のブランドのサンプルなんです。

加藤さんが職人さんに作ってもらったブーツ。20代の頃からメンテナンスをしながら履き続けている。

——素敵ですね。とても味があるというか。

当時、私が任されていたブランドの靴を作っていた方の作品です。小さなブランドでしたけど、親身になってどんなお願いにも答えてくれて、アドバイスもしてくれて……。

でもある日その方から電話がかかってきて。「加藤さん、来年の展示会の分、作れなくなった。もう、(店が)回らんわ」と言われました。業界のコスト削減の煽りをモロに受けてしまったんですよね。その後その工場は倒産して、連絡が取れなくなってしまった。

そのとき、私の中で糸が切れちゃったんです。こんな正直者がバカを見る世界、嫌だなって。それでポーンと会社を辞めてしまいました。

■たどり着いたのは“身体障がい者の方と共に着られる服”

——ご自身のブランドである「アラドナ」を立ち上げられたのは、どんなことがきっかけだったんですか?

他業界に転職しようと思ったんですけど、やっぱり経験がないからことごとく面接で落とされてしまって。貯金が千円もなくなって「あ、死ぬな」って思ったときに、もう一度自分にじっくり向き合ってみたんです。

そこで気づいたのは、私は決して洋服が嫌いになったわけじゃないということ。

自分の置かれた環境が許せなかったけど、小さい頃からあんなに大好きだった服を、結局は嫌いになれないということでした。だけど会社に戻る気にはなれない。それならつくってしまおう、と。

——貯金千円以下のところから会社を立ち上げるのは大変だったのでは?

まずは商社と契約をして、フリーデザイナーとしてデザインを売ることから始めました。2年間で資金を貯めて、以前お世話になっていた工場や職人さんに連絡をして。

「ひとりで会社をつくろうと思うんですけど、予算もないし、手広くもできないんです」ということを正直に伝えたところ、何人かの方が力を貸してくれて、なんとか立ち上げることができました。今から10年前、29歳のときです。

——その10年の間に加藤さんがたどり着いたのが、“身体障がい者の方と共に着られる服”だったのですね。

そうなんです。ブランドを立ち上げて、細く長くデザインをつくり続けていくうちにたどり着いたのが、流行にとらわれず使い捨てでもない、男女問わず自由気ままに着られる服でした。

どんな体型の方も着こなせるようにファスナーの代わりにゴムのデザインバリエーションを増やしたり、肌触りの良い素材を使用していたのですが、その発想がバリアフリーとしての機能と合致して。

たまたま私がつくっている服を見た福祉関係の知人が、「これって障がいのある人でも着られそう。そういうラインつくれないの?」と声をかけてくれて、3年前に“身体障がい者の方と共に着られる服”「アラドナプラス」として発足。そこからは、生地屋さん、縫製屋さん、モニターの皆さんと何度も意見を交わしパターンを引き直しながら、ようやく最近、最初のサンプルが完成したんです。

■介護者のためだけに作られた服に、一石を投じたい

——これまで普通のアパレルしか経験のない中で、難しい挑戦だという感覚はありませんでしたか?

むしろ「自分こそ役に立てるかもしれない」と思いました。ユニバーサルデザインではなく通常のアパレルで経験を積んでいて、ハイファッションまで網羅する技術もある。

着やすくてスタイリッシュな服なら、私に任せて欲しい! と思ったんです。着る人ではなく、介護する人のためだけに考えられたデザインって例えば、(脱がしやすくするために)洋服に巨大なファスナーリングがついていたりする。私だったら絶対にそのようなデザインにはしませんから。

——巨大なファスナーリング、たしかにデザイン的にはいけてないですね……。やはり障がいのある方の中には、服に対して不満を抱えているケースが多いですか?

多いですね。特に女性でユニバーサルデザインの服を好んで着ている方って、本当に少ないんですよ。理由はひとつ。とにかく「ダサい」から。

こんな服を着るくらいなら、着にくいけれど一般の市販服を我慢して着たほうがいいという方が多いんです。特別扱いして欲しくない、健常者と同じ服が着たい、と。

——おしゃれを楽しみたい人にとって、選べる服が少ないのは悲しいですよね。

今回ブランドのモデルを務めてもらった女性は、右半身麻痺の障がいがある方なんです。

「アラドナプラス」では、クラウドファンディングにて資金を募っている。ブランドのモデルを務めている女性も当事者のひとり。

もともとおしゃれが大好きだったのに、「車椅子に座ってしまったら、どうせデザインなんて見えない」「普通の服を買ってもひとりでは着られない」といった理由で買い物にも行かなくなって、どんどん閉鎖的な性格になってしまったそうなんです。

そうやって諦めなくてはいけないことが増えていくのって、すごく悲しいなと思って。

気に入ったものを身につけている時って、本当に気分がいいじゃないですか。そういう、ささやかだけどすごく大切な喜びを取り戻してもらうための架け橋になりたいな、と。

■“自立服”の確立を目指して

——怒りが原動力だった20代の頃と比べると、ずいぶん仕事へのスタンスが変化したのでは。

そうですね。ずっと「打倒・ファストファッション!」みたいな反骨精神でやってきたんですけど、最近やっと“競争”じゃなくて“共存”なのかな、と思えるようになりました。

マジョリティが必要とするところじゃなくて、そこからこぼれたところで求めてくれている人たちがいるなら、そこを埋めていくのが私の役割なんだと今は思います。あとはやっぱり、助けてくれた職人さんたちへ恩返しがしたいという気持ちが強いですね。

——「アラドナプラス」への挑戦が、自分のビジョンを明確にしてくれたんですね。

そうですね。今クラウドファンディングで出資を募ってるのですが、なかなか一筋縄にはいかないと感じることもあります。でもすべて自分で決めてやっているし、我慢だとは思っていません。長期戦になるとは思うけれど、待てるようになりました。

実は、挑戦してみたいことがもうひとつあって。

「アラドナプラス」には“自立服”という側面もあるんですけど、高齢者の方にもどんどん着ていただきたいと思っているんです。障がいのある方と同じように、“自分で選んで自分で着られる”という体験が、高齢者の方が自分らしくおしゃれを楽しむことができるきっかけにも繋がるはず。

高齢者数がピークを迎える2025年までに、この自立服というジャンルを確立させることが今の目標なんです。こうやって新しいビジョンを描いては、逆算しながら生きている。それが私らしい生き方なのかな、と今は思います。

クラウドファンディングは7月31日まで実施中です。支援はこちらから!

取材・Text/波多野友子

Photo/小林航平

加藤千晶プロフィール

ファッションデザイナー・衣裳作家/a.ladonna.合同会社代表/一児の母

ブランド名:CHIAKI-a.ladonna.JAPAN/ a.ladonna.+

“ひとりからみんなへ 日本から世界へ” 環境や労働問題などを解決するため、ALL-WINの価値観でファッション業界から新たな基準を創り、未来の子供たちに美しい地球と心身を残していくことをミッションとしている。同じ価値観の企業とも契約を交わし、イノベーションやプロジェクトを生み出し中。 webサイト:http://a-ladonna.com

いろいろな顔を持つ女性たちへ。人の多面性を大切にするウェブメディア「DRESS」公式アカウントです。インタビューや対談を配信。