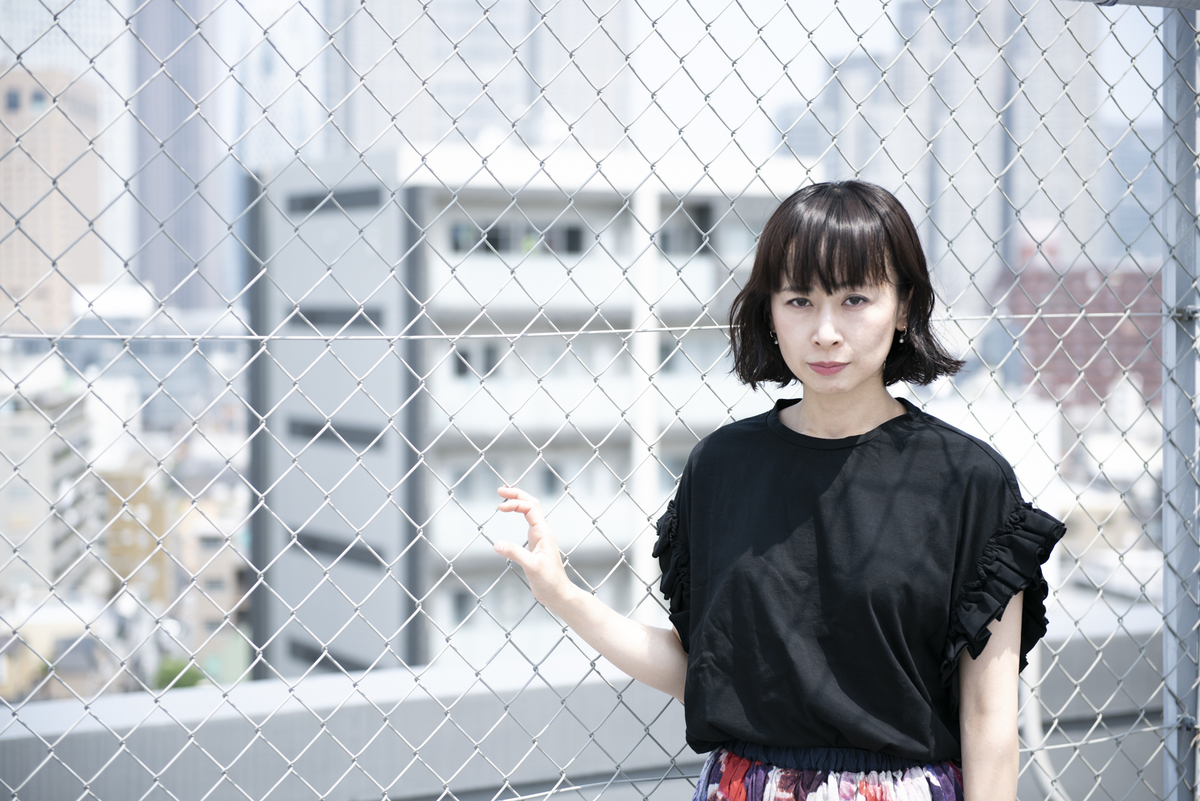

「失敗しても命がなくなるわけじゃない。だから器がなくても挑戦する」映画監督・タナダユキ

19歳のときに北九州から上京した映画監督のタナダユキさん。紆余曲折を経て映像を作る道を選んでから、東京で生きることだけで精いっぱいだった時期もあったと振り返ります。タナダさんが自身の作品を作ることになった転機や東京で挑戦し続けることについてお話を伺いました。

東京は埋没できる街。私にとってそれがあまりにも心地よくて、19歳で上京してから、今も東京で埋もれている――そんな感覚があるんです。

舞台制作をしたくて東京に出てきました。地元、北九州市には舞台の学校がなく、同時に家を出たい気持ちもありました。

神奈川に住んでいた姉と一緒に住むことで許しをもらい、「22歳くらいまでなら」と条件を提示されて。地元に戻る約束は守る気なんてなかったですけど(笑)。

でも、最初から舞台の学校に通い始めたわけではなく、親を説得するために「語学学校へ通う」と半分ウソをついて(笑)、アテネ・フランセへ1学期だけ通ったんです。横浜駅のデパ地下でバイトしながら生計を立てていました。

そうこうするうちに、私が作りたいのは舞台のお芝居ではない、と気づいたんです。生活に追われて、あまり頻繁に鑑賞はできなかったものの、舞台を観るうちに「映像を作りたい」気持ちがわきあがってきて。

■生活するだけで、精いっぱいだった

イメージフォーラム付属映像研究所に通い始めたのは21歳のときです。1年間の授業料が25万円(当時)と、なんとか払える金額感だったので、バイトをしながら週2回通って最低限の技術を習得しました。が、実験映像の学校だとは知りませんでした(笑)。

卒業してから3年、2000年に25歳で『モル』という作品を撮るまでは(公開は2001年)、バイトしかしていませんでした。バイト代が一番良かったのは絵画モデル。他より体力は使うけど、生活に追われていた身にはありがたかったですね。

当時は「東京で生活をすること」しか、していませんでした。作りたい映像もなかったですし、今無理に作りたくないものを作っても、空っぽのものしかできないだろう、という考えがあったんです。自分が作らなくても誰も困らないし、とも。

一方で、私はこの先どうなっていくのかな、という不安はありました。未来のことを考えると気が滅入るので、あまり深く考えないようにはしていましたね。

■愕然とした、クラスメートの自死

ぴあフィルムフェスティバル(以下、PFF)で賞をいただいた『モル』(2001年)を撮る転機というか、ひとつの大きなきっかけになったのは、イメージフォーラムのクラスメートが自死したことでした。

私より3つほど年下の男の子で、当時二十歳くらい。将来有望な人だな、と注目していました。

命を絶つ何週間か前に、たまたま電話で話したんです。何気ない雑談のなかで、声が暗かったのでどうしたのか尋ねたら「死のうと思っている」と。

彼は失恋したばかりだったので、いろいろと言葉をかけたものの、私はどこかで彼の言葉を本気だとは捉えていませんでした。特別仲が良いわけでもない私に言えるくらいだから、本気ではないだろう、と。

数週間後に訃報を聞いたときは、愕然としました。仲が良いわけではない相手だからこそ、言えることってあるはずですよね。愚かにも、あのときの私はそのことに気づけなかった。一生の不覚です。

一方で、じゃあ私に救えたのか? といえば、やはり無理だったろうとも思う。

同じクラスだった人たちは、ご家族のお気持ちも考え、誰もお葬式には参列できませんでした。全員が彼の死に対して手も足も出なかった。

でもそういうときに、親しくもなかった別のクラスの人が急にお別れ会のようなものを仕切り出して。その張り切る姿に、冷淡な気持ちになりました。

■「今、我慢しなくていいんじゃない?」

『モル』を作る前に、そういった、自分のなかに溜まったふつふつとしたものを全部入れようと決めたんです。彼の死という事象は、そのときの私にとって、とても大きかったです。

葛藤はありました。私がやろうとしていることは、お別れ会で張り切っていたあの人とどう違うのか、と。でも、下衆でもなんでもいい。

「あなたは命を絶ってしまったけれど、私は生きるよ」という思いが根底にあったから、映画では自殺しようとする男の子が最後は思いとどまるようにしたかった。

何かの接点、不思議な縁があって出会った人々がいて、一方がもう一方の気持ちを変えて、生き続ける。そんな願望を含んだ作品でした。

『モル』がPFFグランプリ&ブリリアント賞を受賞したおかげで、コンペ(約2000万円での映画制作)に参加する権利が与えられました。それを活用して作品を作るつもりでしたが、自分の作りたいものが作れないとわかると、あっさり辞退したんです。

いろんな大人たちがいろんな意見を言ってくるのを、全部我慢して受け入れる必要ってある? と疑問に感じたんです。この先プロになると、我慢しないといけないことはもっと増えるし、26歳かそこらで我慢を覚えなくてもいいのでは、と。今思うと生意気な発想なんですけどね(笑)。

■何もかもわからない現場で

音楽ドキュメンタリー映画『タカダワタル的』(2004年)で監督をしないか、というお話をいただいたのは、『諌山節考』(2003年、蛭子能収監督)でメイキング監督として、初めてプロの現場を踏んだ後のことでした。

『モル』を発表してから、少しずつ小さいものがつながっていく感覚がありましたね。声をかけてくれた方としては、「タナダさん今、暇でしょ? やってみない?」という軽い感覚だったみたいですが(笑)。

『タカダワタル的』はとても良い経験になったと同時に、つらいものがありました。というのも、既に監督以外のスタッフは全員決まっているなかに、監督として放り込まれたんですよね。最年少ですし、無名ですし、「お前誰?」みたいな空気感がすごかった(笑)。

助監督の経験すらなく、監督の仕事をきちんと見たこともないし、何をどうしたらいいかわからないことだらけで、毎日大変でした。撮り終えたときは本当にホッとしたのを覚えています。

■「若い女」を脱して、生きやすくなった

進めている企画がなかなか成立しない、苦しい時期が続いたこともあります。原作権の調整をしたり、メインスタッフを決めたり、脚本も書き、自分でできることをすべて進めていた、ある企画もそのひとつです。

その企画が白紙になったときは、タオル地のハンカチが絞れるくらい泣きました。当時は20代。これまでのことを知っているお姉さんたち数人が食事に誘ってくれ、ボロボロながらもちゃんと化粧をしてきちんとして行ったら、「すっぴんで汚いカッコで来たら説教しようと思ってた」と褒めてくれて。あれは嬉しかったです。

いいことではないですが、映画業界では進んでいた企画が白紙になることは少なくないんです。ただ、その企画は映画監督として仕事を始めて以来の、自分にとって一番大きな挫折だったと思います。その後もいくつかの企画は白紙になっています。

そんな私もそろそろ「中堅」と呼ばれる年代になってきて、だいぶ仕事がしやすくなってきました。映画界って不思議なんですけど、30代後半までは「若手」扱いですし、今は増えているとはいえ、昔は女性監督はほとんどいなくて、女性スタッフも少ない時代があったんです。今はとても多いですね。女性スタッフ、根性ある人が多くて頼もしいです(笑)。

■「良い作品を作る」目標はみんな同じだから

私のように、お酒もタバコもしないというのは業界内で珍しく、それがハンデにならなくもない。それにもともとコミュニケーション能力が高いわけではないから、仕事なんて毎回辛いですよ(笑)。

けれど「若い女」として扱われていた時代を通り過ぎて、43歳になった今は監督としての仕事の仕方がだいぶわかってきたと思います。

作品でいうと、『ふがいない僕は空を見た』(2012年)を撮ったころからでしょうか。それまでは現場で、監督である自分が首を突っ込んでも仕方のないことにオロオロしたり、嫌われるのを恐れて意見を言うのを躊躇したりすることもありました。

「好かれたい」と思って行動する人ほど意外と嫌われるのは、その浅ましさが透けて見えるからでしょうね。今も自信はないですが、若い頃は今より遥かに自信も何もないから、私も浅ましかったんですよ。

歳取るのは良いですよ。図々しくなれますし、「嫌われてもいいや、作品のためだから」と少しずつ迷いがなくなります。

自分がやりたいこと、スタッフがやりたいこと、それぞれのプライド……それらを手のひらで転がすのが監督の役割です。全作全力で向き合ってきて、試行錯誤するうちに、徐々にわかってきたように思います。

■逃げるのも立ち向かうのも苦しい。だから逃げない

未経験だし、自分にはまだそんな器はないし、大丈夫だろうか? と不安に感じても、『タカダワタル的』のように引き受けてきた仕事はいくつかあります。本当は葛藤があるんですよ。受けようか、それとも断ろうか、と。

でも、どちらを選んでも大変で、どちらを選んでも後悔する、ってわかってるんですよね。受けたら受けたで、「なんで引き受けたんだろう……」と、ひとり呆然とする瞬間もありますから(笑)。逃げたくてたまらないときも多いです。

ただ、逃げても立ち向かっても、両方苦しいとわかっているし、逃げて感じる苦しみのほうが、後々苦しみが深くなりそうだな、とも思うんです。だとすると、立ち向かって玉砕した苦しみのほうが、まだマシなんじゃないか、って。

クラスメートの死も関係しているのか? どうでしょうか。意識したことはありませんでしたが、そう言われると、根底には、失敗しても命がなくなるわけではない、というのはあるかもしれません。

嫌われたって、たとえ失敗したって、国家機密レベルの闇の職業でもない限りは、命までは狙われないだろうから、ぜんぜん大丈夫かな、と思います(笑)。

Text/池田園子

Photo/タカハシアキラ

タナダユキさん

1975年、福岡県生まれ。映画監督、脚本家。代表作に、『百万円と苦虫女』(脚本・監督/08年)、『ふがいない僕は空を見た』(監督/12年)など。最新演出作に『昭和元禄落語心中』(NHK総合/18年10月12日よりON AIR)、『夫のちんぽが入らない』(FOD・Netflix/19年配信開始)

DRESSでは8月特集「東京の君へ」と題して、夢や希望を持って上京し、東京で活躍する「表現者」たちの“東京物語”をお届けしていきます。

いろいろな顔を持つ女性たちへ。人の多面性を大切にするウェブメディア「DRESS」公式アカウントです。インタビューや対談を配信。