「あたしはね "ザマアミロ"って思った」

「世の中みんなキレイぶって ステキぶって 楽しぶってるけど ざけんじゃねえよって」

「ざけんじゃねえよ いいかげんにしろ あたしにも無いけど あんたらにも 逃げ道ないぞ ザマアミロって」

「なーんてね」

彼らが死体を拠り所にしたように、私もこの漫画に25年間救われてきた

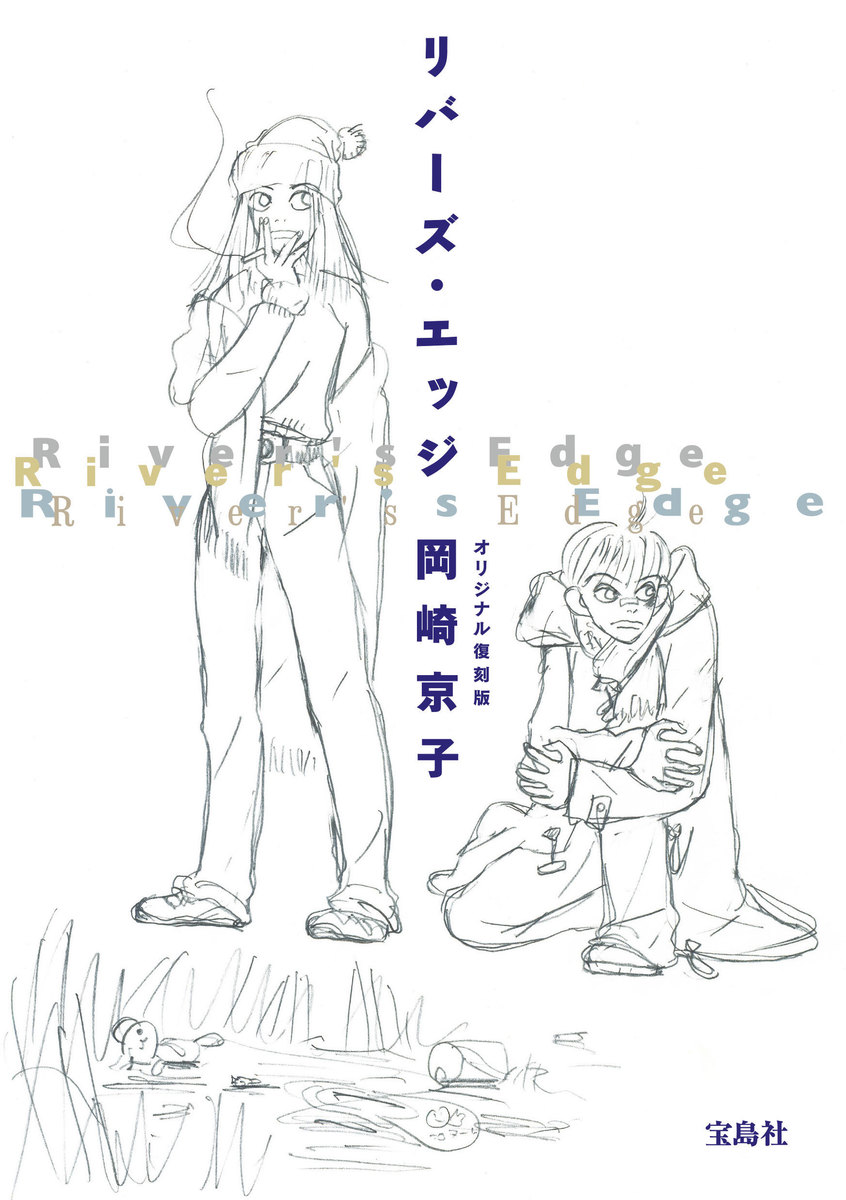

伝説的な漫画家・岡崎京子によって描かれた漫画『リバーズ・エッジ』。書店員・花田菜々子さんは25年もの間、この作品に救われてきました。世代を超え、多くの人の心を衝撃で包んできた本作に、花田さんが出会ったのは中学生の頃。「生/性」と「死」を濃密に描くこの物語は、いかに彼女の人生に寄り添ってきたのでしょうか。

私がその漫画に出会ったのは14歳の初夏のことだ。

これまでの人生でたくさんのすごい本や漫画に出会ってきたけれど、この漫画に出会ったことの衝撃は人生で一回っきりのもので、おそらく生きているうちに二度と感じることのできない感情なのだと思う。

無論あとから振り返ってみれば、なのだが、自分の人生の物語を始めるためのドアのような本だった。

■連載途中から読んだ『リバーズ・エッジ』

『リバーズ・エッジ オリジナル復刻版』(宝島社)

岡崎京子『リバーズ・エッジ』は当時、CUTiEという個性的な女子のためのファッション誌で連載されていた。なぜその全く知らない雑誌を手に取り、少ないお小遣いを使って買って帰ったのかは今でもよくわからない。

連載の途中からで(おそらくその時に読んだのは第5話)これまでのあらすじもわからないその漫画が、なぜか強く心を掴んだ。

全く触れたことのない世界だった。

それまでは漫画といえば「りぼん」と「なかよし」のことで、私は周りの人たちほど夢中になれなかった。だから漫画はあまり好きじゃないんだなと思っていたのだ。

作品の中では、自分とそれほど歳も変わらない高校生の登場人物たちがおしゃれな服装で、こなれた会話をし、かっこよく煙草を吸っている。

それだけでも打ちのめされるのには十分だったが、明るく楽しげな学校風景と対をなすように全体を覆う死の匂い、諦め、絶望感……その圧倒的な暗さが私を強烈に取り込んだ。

その頃の私は端的に言って生きているのが辛かった。いや、生きているのは辛くないはずなのに学校で周りの人たちと話を合わせられないとき、先生や親の話を聞いているとき、なんだか死にたくなった。

「もうだめだ」という気持ちばかりが去来した。

「これ以上ここにいたら死んでしまう」と。

ひどいいじめや虐待を受けていたというわけでは全くない。この事実は「つまり自分がおかしいのだろう」と結論づけるのには十分だった。

■個人的にめちゃくちゃ救われた

この物語の舞台は海に近い川沿いの、都内あたりの高校。

主人公のハルナはゲイでいじめられっこの山田君を助けたことをきっかけに、山田君の大切な宝物を見せてもらうことになる。河原で見せてもらったその宝物とは、白骨化した知らない誰かの死体。

山田君とこの宝物を共有している、モデルをやっている吉川こずえはレズビアンであり、摂食障害に苦しむ。生きている実感が湧かずになんとなく生きているハルナと、マイノリティーで、生きづらさを強く抱えている山田君と吉川こずえのふたり。

3人は死体をきっかけに心を許し合い、近づいていく。

しかし3人の外部からもたらされる嫉妬、欲望、憎悪が少しずつ絡まり合って不穏な気配が色濃く漂ってくる。そしてある日惨劇が起きる。そんなストーリーだ。

『リバーズ・エッジ』:© 岡崎京子/宝島社

この作品は高く評価され、岡崎京子の最高傑作としてあらゆる場所で語られた。評価の多くは「時代」という言葉をキーワードにし、「あの時代の空気を切り取っていた」「1993年の時点ですでにその先の時代を予見していた」という切り口で語られていることが多かったように思う。

実際、すごくすごくその通りであり、批評というのはそういうもの、つまりこの作品がいかに時代を描き、また時代に影響を与えたか、ということを語るものなのだが、私が言いたいのはそういうことではない。

すごく個人的に、めちゃめちゃに救われたのである。

彼らに憧れたし、彼らのような友達が自分にもいればいいのに、と強く思った。

それでいて、もし彼らが本当にそばにいたとしても、私は彼らみたいにかっこよくないから彼らの友達に値しないだろうという寂しさもあった。

何度も何度も読み返し、台詞やコマ割りを全て覚えていた。

なぜ覚えていたと今でも言えるのかというと、単行本を読み直すたび、連載時と違う台詞になったところや加筆されて構成が変わったページに行き当たるたびに、「あれ、ここ変わっている」と今でも毎回思ってしまうからだ。

特にラスト2話は連載時のバージョンからかなり大きく書き換えが行われていて、私は掲載時の台詞や構成も好きだったから、読むたびにそう思ってしまう。

こういう「全部覚える」みたいな情熱って、10代のある一瞬でしか持てないのではないだろうか。

■「世の中みんなキレイぶって ステキぶって 楽しぶってるけど ざけんじゃねえよ」

私にとって、『リバース・エッジ』を読むことは、彼らが死体を拠りどころにしていたこととほぼ同義だった。

一見暗くて何の救いもないものが心の支えになってくれることは多くの文学や芸術が証明しているだろうが、私にとってもその効用を知る初めての経験だった。

TVや学校の世界観に全くなじめない自分に、たった一発で、強く「生きててもいいよ」というメッセージを投げ入れてくれたのだ。

当時ずっと気に入って心の中で繰り返し呟き続けていた言葉がある。

死体を埋めた夜に吉川こずえが語った、初めてその死体を見たときの感想だ。

『リバーズ・エッジ』:© 岡崎京子/宝島社

こんな言葉を教えてほしかったのだ。

綺麗な世界を生きることのできなかった私に、かっこいいと思える登場人物が、逆説的に「大丈夫だよ」と言ってくれたように感じられた。自分だけがダメでおかしいのではないか……そんな不安を吹き飛ばしてくれたことが心強かったのだ。

それはどんな綺麗で美しい言葉よりも私を癒してくれた。

私の孤独を包み込み、閉じ込められていた場所から遠くへと連れ出してくれた。

『リバーズ・エッジ』はおそらく当時からそのカルチャー界隈の大人たちにも、全く新しい漫画表現として衝撃を与えていたのだろう。

だがこちらはクラブもマリファナもスタジオボイスも知らないどころか、渋谷も原宿も見たことがないような田舎者の中学生である。

そんな人間の扉を開いてしまうだなんてこと、私のような冴えない中学生が岡崎京子の漫画に出会うことを待っていたことなど、岡崎京子は知っていただろうか?

出会って25年の今だからこそ言いたい。私は、私こそが世界でいちばん『リバーズ・エッジ』の恩恵を受けた人間なんじゃないかと思っている。

連載時にこの漫画になぜか出会い、リアルタイムで伴走できたことは、自分が自慢したいことのひとつであり、かけがえのない宝物なのだ。

■本や漫画は、きっといつだって誰かを救い続けている

台詞やコマ割りを全部覚えていた、と言いながら、大人になって読み返すと、構成や台詞の意図を整理しながら読むことができて、こんな話だったのか、と改めて驚く。

だとしたら当時の自分は何を読んでいたのだろうか。当時このテーマを本当に理解していたのか? 読めていたのか? と不安になる。

だがしかし、中学生の頃は理解できていたのに、今はもう見えなくなってしまった世界もあるのだろう。本当に素晴らしい作品は、世界そのものと一緒で、大人になると見えなくなってしまう側面を持つ、そんなものだと思う。

25年後に読み返す『リバーズ・エッジ』は、生きづらさを抱える10代の若者たちがそれぞれの孤独を認めながら、不器用に寄り添い、少しだけ交差して「生きていること」の感触を手にし、旅立っていくような物語だった。

今の自分のテーマと1ミリもずれていなかった。

すごいことだな、と思ったが、それは嬉しい偶然ではなく、この本が本当の意味で自分の骨になって自分を支え続けているからなのだろう。やはり中学生の私はちゃんと「読めて」いてくれたのだ。

他の人がこの漫画を手にしたとしても、おそらくそこまで共感することはないだろう。他の人にも、タイトルは違えど、こんなふうに人生でたった一冊だけの本があるのだろうか。

なければならないものだとは思わないけど、本や漫画がいつだってそんなふうに誰かを救い続けていることは紛れもない事実なのだ。

そして私は、おせっかいかもしれないが、本屋という仕事を通して、生きづらさを抱えた10代の人たちに、そんな本になるかもしれない1冊を手に取らせるチャンスをいつも狙っているのである。

私は本に恩返しをするために生きている。

Text/花田菜々子(@hanadananako)

1979年、東京都生まれ。書籍と雑貨の店「ヴィレッジヴァンガード」に12年ほど勤めたのち、「二子玉川蔦屋家電」ブックコンシェルジュ、「パン屋の本屋」店長を経て、現在は現在は3月23日にオープンした「HMV&BOOKS HIBIYA COTTAGE」で店長を務める。著書に『出会い系サイトで70人と実際に会ってその人に合いそうな本をすすめまくった1年間のこと』(河出書房新社)。

いろいろな顔を持つ女性たちへ。人の多面性を大切にするウェブメディア「DRESS」公式アカウントです。インタビューや対談を配信。