戦場だけど、ぬるま湯。そんな東京で生きている

夢を持って上京する者、事情があってやむを得ず上京する者、なんとなく流れ着く者……東京で生活を始める理由は人それぞれ。フルタジュンさん(劇団フルタ丸代表/脚本家/演出家)もそのひとりで、大学進学を目的に上京した。当時の夢は形を変え、37歳を迎えた今も東京で生きる。東京で笑い、もがき、助けられ……彼の東京物語とはーー。

19歳で上京し、今年で37歳。東京で生きてきた期間が、地元、岐阜で過ごした期間を上回ろうとしている。

東京は自分にとって戦場であり、ぬるま湯でもある。夢や目標に向かって闘う場所である一方、こんなに楽な場所はないとも思う。

地元を飛び出して、東京で夢を追いかけるポーズさえ取り続けられれば、なんとか人生の格好がついてしまうから。

恐ろしい街――。家族を持った今でも、僕は何のためにこれからも東京で生きるのか、常々自問自答する。

帯を締め直すのは、帰省して、東京へ戻るタイミングだ。地元へ帰る度に、自分はまだまだ夢を叶えていないなと、現実を突きつけられるから。

もっとがんばろう。意気込んで、東京での暮らしを再開するものの、再び意気込みが溶けていく。眼の前の雑事に追われ、熱かったはずの気持ちがぬるくなる。それを繰り返しながら、僕は今日も明日も東京で生きる。

フルタジュン

劇団フルタ丸代表。脚本家、演出家。

■モテるんじゃないか、と思って始めた演劇

一浪して19歳のとき、明治大学文学部文学科演劇学専攻に入学した。いくつか受験したけれど、受かったのがここだけで、他に選択肢がなかった。

専攻まで決めて願書を出す必要があったから、なんとなく演劇学専攻を選んだ。演劇に興味はなかったし、人前で演じたことはおろか、脚本を書いたことすらなかったのに。

あのころ、自分がのちに劇団を立ち上げ、30代後半を迎えた今も、大学生の延長のような生き方をしているなんて、想像もしていなかった。

僕は当時、放送作家になりたかった。大学2年生のとき、「JUNK」(TBSラジオ)でさまぁ~ずさんの番組「さまぁ~ずの逆にアレだろ!?」が始まり、それを担当する放送作家の師匠から手伝うよう誘ってもらった。

すごく浅はかな動機で演劇を始めたのも、同じ時期だった。1年生が終わるころ、宮藤官九郎さんが演出・脚本を担当した舞台を新宿に観にいった。僕は目をむいた。最前列を陣取っていたのは、自分が知る演劇ファン層とは違う、若い女性たち。演劇へのイメージが激変した。

確かにクドカンさんは当時から大人気だった。それを差し引いても、「演劇に関わる職業はモテる」と勘違いした僕は、自分も劇団を立ち上げようと帰り道に決意した。

■下北沢にいる恩人

2年生になり、演劇学専攻の仲間に呼びかけて、8〜9人で劇団を結成した。2002年だった。今思うと、演劇なのかコントなのかわからないし、粗い作品だったけど、勢いだけでなんとか形にしようとしていた。

結成した年の12月、旗揚げ公演「おおまちがい。」を、下北沢の劇場「しもきた空間リバティ」で打った。オーナーの多賀谷さんは、僕が下北沢で演劇をするきっかけを作ってくれた、いわば恩人。どこの馬の骨かわからない昔の僕に、快く劇場を貸してくれた優しい人だ。

劇場はそこを使いたい人や団体を審査する。お金さえ払えば貸してくれるわけじゃない。劇場のブランドや信頼にかかわるからだ。でも、多賀谷さんは劇場を見学したその場で「借りたいです」と言った僕に、「(ここを)壊しさえしなければ貸すよ」とだけ言って、すぐに日程調整をしてくれた。以降、第12回公演まで3〜4年使わせてもらうことになる。

「下北沢という街には僕の地元、岐阜と共通点がある。それは信号が街中にないこと。目を閉じて歩いたとしても、脳内GPSを使えば今どこにいるかわかる。道が風景と共に記憶されている。今や東京での地元」

今も下北沢で多賀谷さんとばったり会うと、「またうちで(公演)やれよ」と笑いながら冗談っぽく言ってくる。しもきた空間リバティからスタートして、いろいろな劇場で公演をするようになった僕を、それこそ父親のような目線で温かく応援してくれている存在だ。

■放送作家・演劇・アルバイトを掛け持ち

4年生になっても、就職活動はしなかった。演劇が仕事になると、自信を持っていたわけじゃない。上の人に従うのが嫌いな自分が、会社で下っ端として働く姿をまったくイメージできずにいた。

なんとかなる――そんな淡い考えで大学を卒業して、4年間住んだ八幡山から狛江へ引っ越した。何のあてもない。唯一決まっていたのは、10月に自分の劇団が公演を打つことだけ。

公演は自費をつぎ込むわけだし、東京でのひとり暮らしは、お金がないと続かない。表参道にある行政の施設で、受付のアルバイトを始めた。そこでは「態度がデカい」と怒られまくる。

舞台が始まるタイミングの10月からは、幸運にも、TBSラジオの放送作家の仕事が入ってきた。定職に就かないまま大学を卒業した僕を心配したディレクターが、なんとかしてやらないと、と仕事を振ってくれたのだと、後年になって聞いた。おかげでなんとか生活を成り立たせることができた。東京で僕はいろいろな人に助けられてきた。

この仕事がなかったら、僕のアイデンティティは保たれていなかったと思う。放送作家という仕事が、演劇を続けることを肯定してくれていた。

狛江に住んでいた僕の近所に、劇団員がふたり引っ越してきた。自転車で1分もあれば行ける距離感。半分悪ふざけとしか思えないけど、互いの家にごはんを食べにいったり、夜遅くまで飲んだり、病気になったとき看病したりと、それはそれで楽しい20代半ばの時期だった。

演劇に放送作家にバイト。3足のわらじを履いた状態だったけれど、やりたいものをすべて手にしている実感があって、大学生の延長線上にいるような気がした。今もその感覚は変わらなくて、社会人をしている実感は正直ない。

■余計なプライドを持たなかった

今の奥さんと出会ったのは、受付のバイトを1年で辞めて勤め始めたブライダルカフェだった。カフェを立ち上げた会社に勤めていた、当時30歳の奥さんと、店員をしていた25歳の僕。

27歳くらいのとき、半ば強引に奥さんがひとり暮らしをしていた部屋に転がり込む。狛江の家を引き払って浮かせた家賃を、下北沢で借りる事務所の賃料に充てたかったのだ。

奥さんは器が大きい女性だと思う。5歳年上というのもあるかもしれないけれど、夢を追う僕を応援してくれていたのだと信じたい。僕自身も、付き合っている女性の家に転がり込むことに対し、抵抗感も余計なプライドもなかった。

「東京は“他人に干渉しない”のが前提としてある。地元はそういうわけにはいかない。ちょうどいい距離感で人と仲良くできるのが、下北沢という街の好きなところでもある」

結婚も迷わなかった。年収◯◯◯万円になってからプロポーズするとか、ここまでいかないと男としてダメだとか、自分のなかで決めた地点に到達するまでは結婚できないと考える男性は多い。

劇団で黒字なんて出ない。正社員の職についていない。放送作家の仕事も不安定。そんな僕は28歳で結婚し、29歳のときに娘が誕生した。

まさに、20代後半から30代前半まで、4〜5年続いた低迷期真っただ中だった。カフェのアルバイトを辞めた代わりに、ライターの仕事をして、放送作家の仕事だけでは足りない収入を賄っていた。

■赤字続きでも、劇団をやめなかった理由

僕が望んでいたのは物語を作って、人の感情を動かして、それをお金に変えること。でも、ライターの仕事で求められるのは、僕が自由に描く物語ではなく、クライアントの指示に忠実に書くこと。

「書く仕事」をできているけれど、自分が一番やりたいことができているわけではない……そこに葛藤を感じていた。劇団の公演は半年に一度。外部の演出・脚本の仕事はない。そんな状態。

それでも劇団を手放さなかったのは、僕が物語を表現できる場所が、そこしかなかったからだ。物語を表現して人に届けたいと思っても、それを依頼してくれる人はいない。それなら僕が自分に依頼して自分で作るしかない。劇団として公演をすることが、物語を世のなかに届ける唯一の方法だったから、それを捨てられるはずがなかった。

とはいえ、家族が不自由なく暮らしていけるよう、お金を稼ぐ必要がある。そう思うと、やったことがないジャンルの書き仕事でも、自信満々に「できます!」「得意です!」と引き受けて、後々苦い経験をしたこともある。今思うと、3人の生活を成り立たせることにあまりにも必死で、いろいろな人に迷惑をかけてしまう、ひどい仕事の受け方だった。

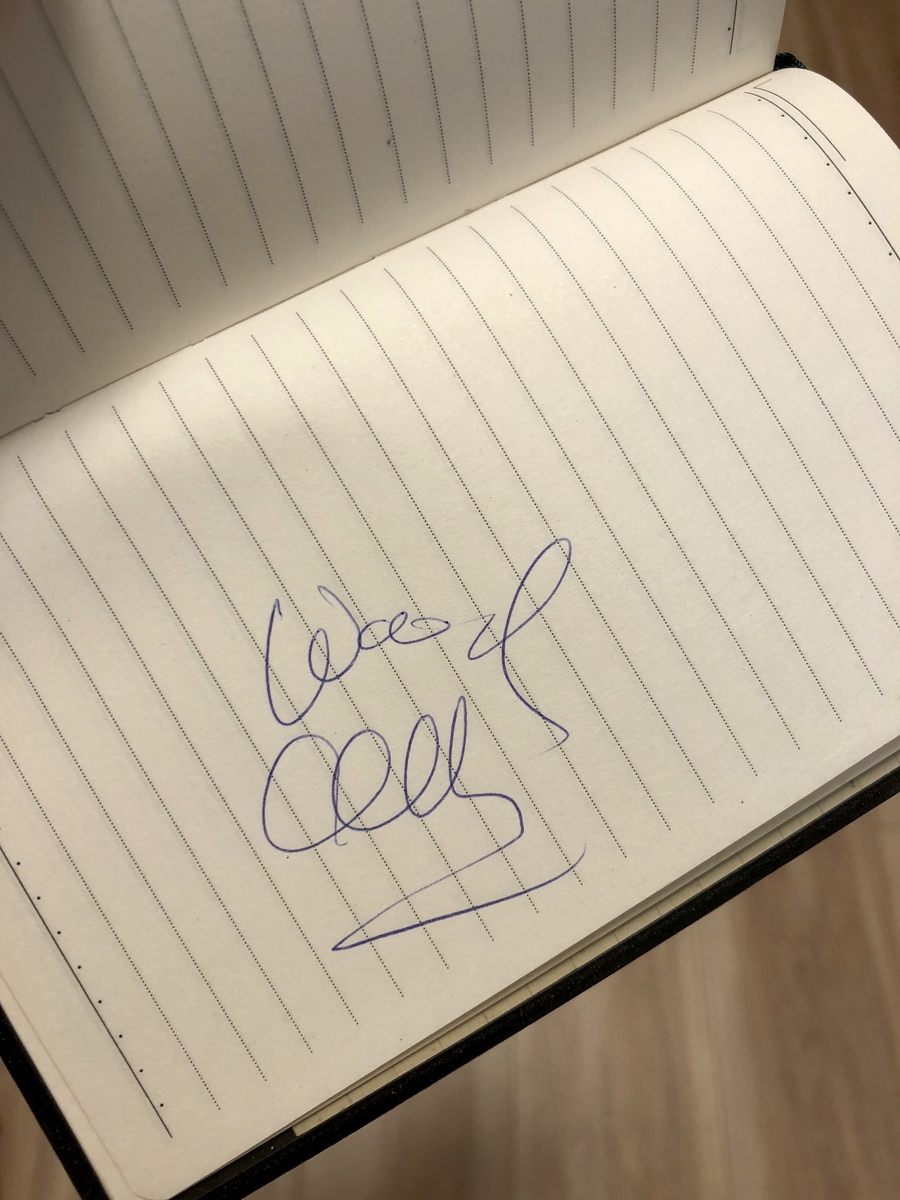

大学時代、ウディ・アレン監督からもらったサイン。

低迷期、僕がよく眺めていたのが、手帳に書いてもらったウディ・アレン監督のサインだ。もちろん本物。80代を迎えてもなお、世界中の人から新作映画を待望される――そんなウディ・アレン監督に憧れ、彼のことが好きすぎた僕は、大学4年生でニューヨークへ旅行したとき、彼に絶対に会うんだと決めていた。

毎週月曜に市内でクラリネットを吹いている、というのは有名な話で、その日を狙って上流階級が過ごすエリアを歩き回った。幸運にもあるレストランで、「Woody Allen and his New Orleans Jazz Band」と描かれた看板を見つけ、ご本人と対面。今まで勉強してきた英語をまったく活かすことなく、「サンキュウ」と日本語じみた英語でお礼を言うのが精一杯。以来、事あるごとに手帳をめくってサインを見て、文字を指でなぞって、自分を奮い立たせた。

■低迷期を脱して

劇団のほか、放送作家の仕事は続けていたけれど、やっぱり浮き沈みはあって、不安にかられる。でも、映画や舞台を観たり、ラジオを聴いたりする、日常の楽しい時間が不安を消し去ってくれた。そんな体験を繰り返すうちに、僕が本当にやりたいことは、まさにそういうことなんだと気づいた。

僕の演劇を観る人が何か不安を抱えていたら、観劇中はネガティブな気持ちを忘れてほしい。そんなものをつくりたい、というのが当時から今も変わらないモチベーションで、それを実現しているウディ・アレン監督は、僕のヒーローのひとりだった。

4年近く続いた低迷期。演劇に関しては今ももがいているけれど、2002年から10年は、未来が見えづらくて苦しい時期だったと思う。風向きが変わり始めたのは32歳くらいのとき。それまで各公演は、集客できても400人くらいだったが、2012年9月に公演した『うつくしい革命』は1000人を超えるお客さんが入った。

「身内の不幸を電話で聞いたときは、東京に暮らしていることを辛いと感じる。地元までの片道5時間はあまりにも長い。いろいろなことを考えてしまう。今の自分は、胸を張れるような人間なのかどうかとか、自問自答し続けるひととき」

なぜ、倍近くのお客さんが入ったのか。ひとつ前の作品から、今までとは違うやり方を取り入れるようになったのが、功を奏したのだと思う。たとえば、役者の一部をオーディションで選んだり、外部から役者を呼んだりしたことで、新しい風が吹いて、劇団を覆っていた閉塞感のようなものがなくなり、活性化した。

そのときからようやく公演で黒字が出るようにもなった。今までは放送作家の仕事やバイトで稼いだお金を演劇につぎ込む形だったから、黒字化は僕にとって大きな出来事だった。

以来、いろいろな人が公演を観にきてくれたり、外部から演出・脚本の声がかかるようになったりして、少しずつではあるけれど、次の段階に進んでいる実感を得ていた。

完ぺきに理想通りの人生を送っているわけじゃない。満たされているわけじゃない。でも今は、思い描いてきたイメージに、片足だけでも突っ込めているのは確かだ。

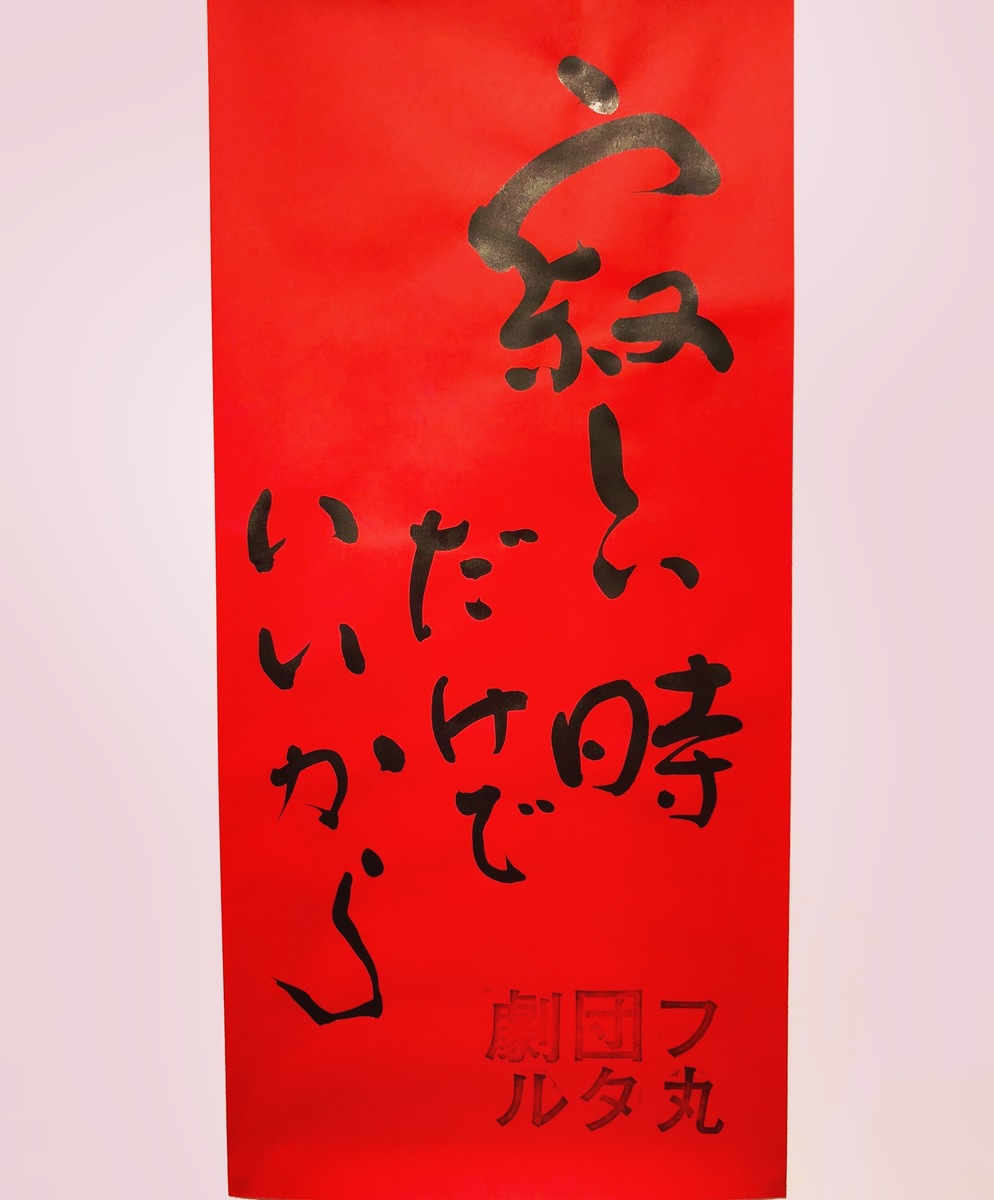

父が書いてくれた、2018年 本公演『寂しい時だけでいいから』の題字。

演劇を始めてから10年くらい経ったころから、頼んでもいないけれど書いて送ってくれるようになった。

Text/池田園子

Photo/タカハシアキラ

FURUTAMARU. No2 『梟の服 -Owl Dress-』

作・演出 フルタジュン

出演 山田伊久磨/清水洋介/フルタジュン

<ふくろうツアー日程>

・埼玉 2018年9月15日(土)

・岐阜 2018年10月26日(金)

・京都 2018年10月27日(土)・28日(日)

・横浜 2019年2月9日(土)・10日(日)・16日(土)・17日(日)

「梟の服」公演詳細 ⇒ https://goo.gl/X5uqTF

DRESSでは8月特集「東京の君へ」と題して、夢や希望を持って上京し、東京で活躍する「表現者」たちの“東京物語”をお届けしていきます。

いろいろな顔を持つ女性たちへ。人の多面性を大切にするウェブメディア「DRESS」公式アカウントです。インタビューや対談を配信。