海老原 露巌(えびはら ろげん)書道家、墨アーティスト、文化庁文化交流使。1961年栃木県下野市生まれ。4歳より書を学ぶ。作品は在フランス日本大使館、在日本イタリア大使館、中国狭西省歴史博物館、カナダケベック州立文明美術館などに収蔵され、近年はパリ日動画廊、新宿伊勢丹にて展覧会を開催する。

太陽とともに出没する新月。毎月訪れる新月ですが、実はその月ごとにエネルギーが変わります。その変化するエネルギーを活用して、さらに美しく本質を見極めるためのメッセージを、海老原露巌先生の作品と共に毎月お届けします。

2018年、春分の日以降の宇宙の星の動きでは「私・個人・アイデンティティ」と「コミュニケーション・学習・取引」を示すカテゴリーに星が集結されていて、妥協なく、自分の人生を生きていく人に道が開かれると言われています。

「本当にやりたいことを行う」ことが大切で、もしこれまで誰かに合わせすぎていたり、本当はやりたいのに「いつか」と後回しになっていることがあれば、やめて「今」から自分のために時間を使う覚悟をしましょう。

このタイミングで時間をつくることが「自分の軸をつくる」最初のステップとなり、それが今後の未来を変えていきます。

そしてまさしく、この4月の新月はその始まりにぴったりなのです。

歴史を築いてきた人や偉業を成し遂げてきたどんな人にも「始まり」があります。

どんな偉業を成し遂げた人であっても、最初は本当に小さいことから始めています。小さな光のようなインスピレーションを見逃さず、きちんと光を当て続けてきた人が得ることのできる世界。

たとえ壮大なことではなくても、あなたが「幸せだ」と感じることであれば、小さなことでも大丈夫。ご自身の中に密かに眠っている「本当にやりたいこと」「こんな風でありたい自分」に光を当てるタイミングなのです。

例えば、今回の海老原露巌先生とのコラボレーションが実現したのは、実は私自身の「グラウンディング」というテーマの文章を書かせていただいたときに、露巌先生に共感していただいたから。

お互いにとって一番大切なもの、共通した概念があるという小さな気づきからの始まりでした。

書道の世界であれ、ビューティーセラピーの世界であれ、「だれか」の真似では行きつけない世界、そしてそこにたどり着くための積み重ねの努力と最後の無心が存在します。

本当に表現したいもの、伝えたいことは、ブレない自分であることによって生まれるもの。それは、「本当に在りたいもの」に光を当てられた瞬間でした。

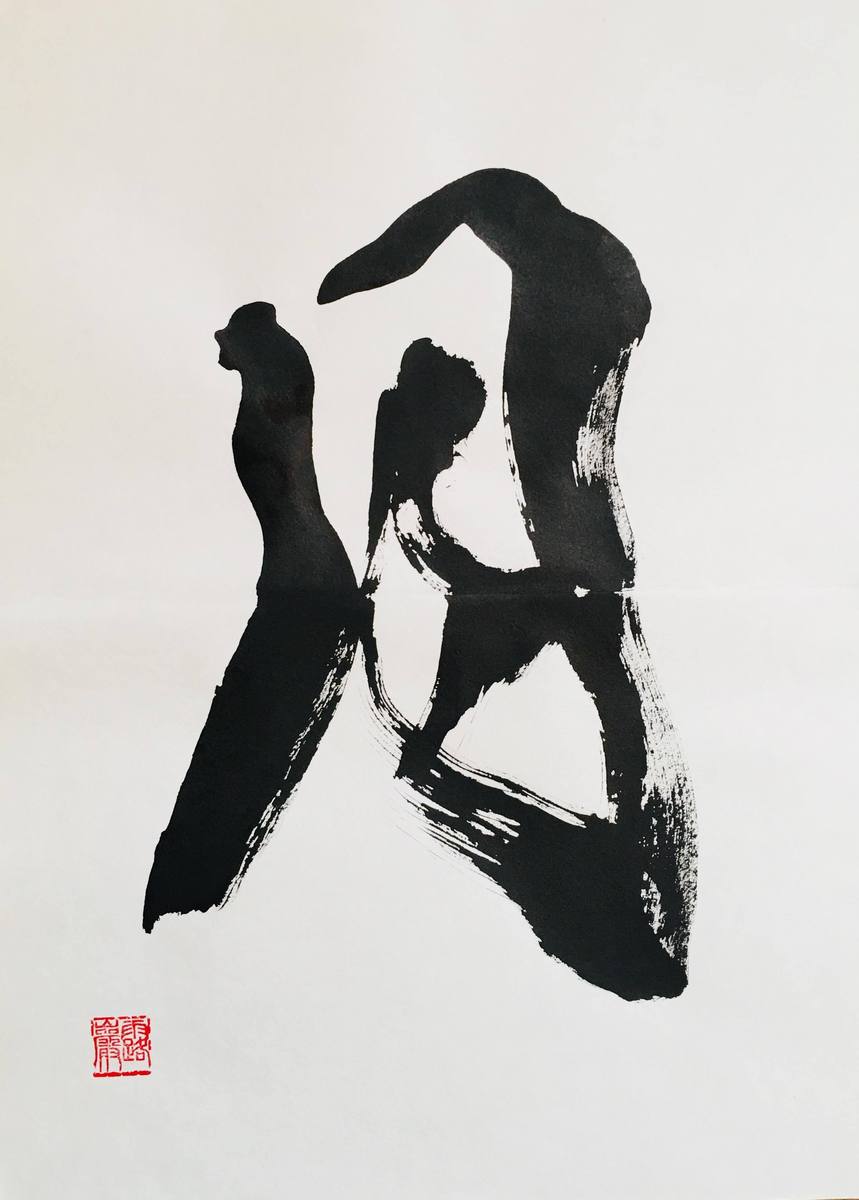

そしてこの「自分の軸をつくる」というメッセージをベースに生み出された、露巌先生の作品「月」は、とても端正で厳しい月、また絶対に揺るぎのない軸、のようなものを感じさせてくれます。

そして、この作品が生まれた背景には、これこそ揺るぎのない壮大な歴史があります。

作品 / 海老原 露巌

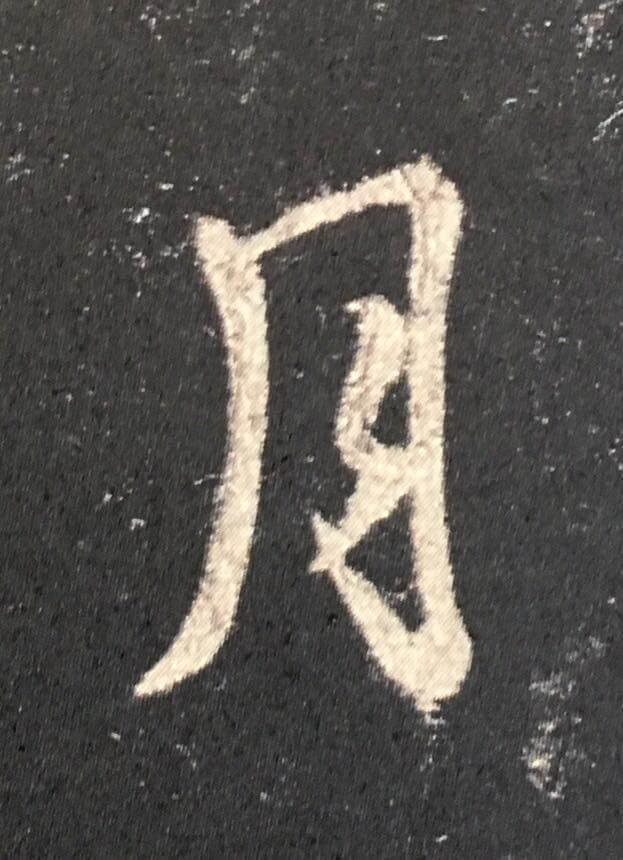

中国の偉大な書家、政治家「王義之〈おうぎし〉(303-361)」の存在は、露巌先生の書道家人生に多大な影響を与えています。

現代の書は、「王義之なくして書はない」程の大事なルーツであり始まりです。

それを日本から中国に渡り、遣唐使として王義之の書の世界を正確に学びとってきた「空海〈くうかい〉(弘法大師 774-835)」がいてこそ、現代の日本の書の文化も発展したわけです。

この書の世界を学びきることは、並大抵のことではありません。それでも露巌先生のように、学び続けてきた人にしか見えない世界があるのだと思うのです。

そして、この作品の「月」という一文字は、王義之の「集字聖教序」の月から誕生しました。同じ「月」という文字ひとつとっても、王義之の「月」は、30種類以上存在します。その中から4月のメッセージとして、露巌先生が選んだ字が、「集字聖教序」の月。そして、さらにそこから生み出されたのが、この4月の新月「月」であり、この一文字にすべてが表現されているのです。

最初から完璧である必要はありません。

確固たる軸は、まだなくても良いのです。

いつだって始まりは、ほんの小さなステップであり、自分の中にあるうっすらとしか見えない存在だったりもします。

それでもずっとあなたの中から

なにも準備をしなくても、何も持っていなくても、まずは「決めてみる」。

ただそれだけで、見える世界が変わっていくのを感じると思います。

歴史上の人物も、王義之や空海も、最初はただ「やる」と決めたところから始まっていると思います。なにかの条件が整ってからではありません。

「やる」と自分自身に宣言することがどれだけのパワーがあることなのか、実際に体験してみてください。そして、このタイミングにぴったりなのが、まさしくこの4月の新月なのです。

海老原 露巌(えびはら ろげん)書道家、墨アーティスト、文化庁文化交流使。1961年栃木県下野市生まれ。4歳より書を学ぶ。作品は在フランス日本大使館、在日本イタリア大使館、中国狭西省歴史博物館、カナダケベック州立文明美術館などに収蔵され、近年はパリ日動画廊、新宿伊勢丹にて展覧会を開催する。