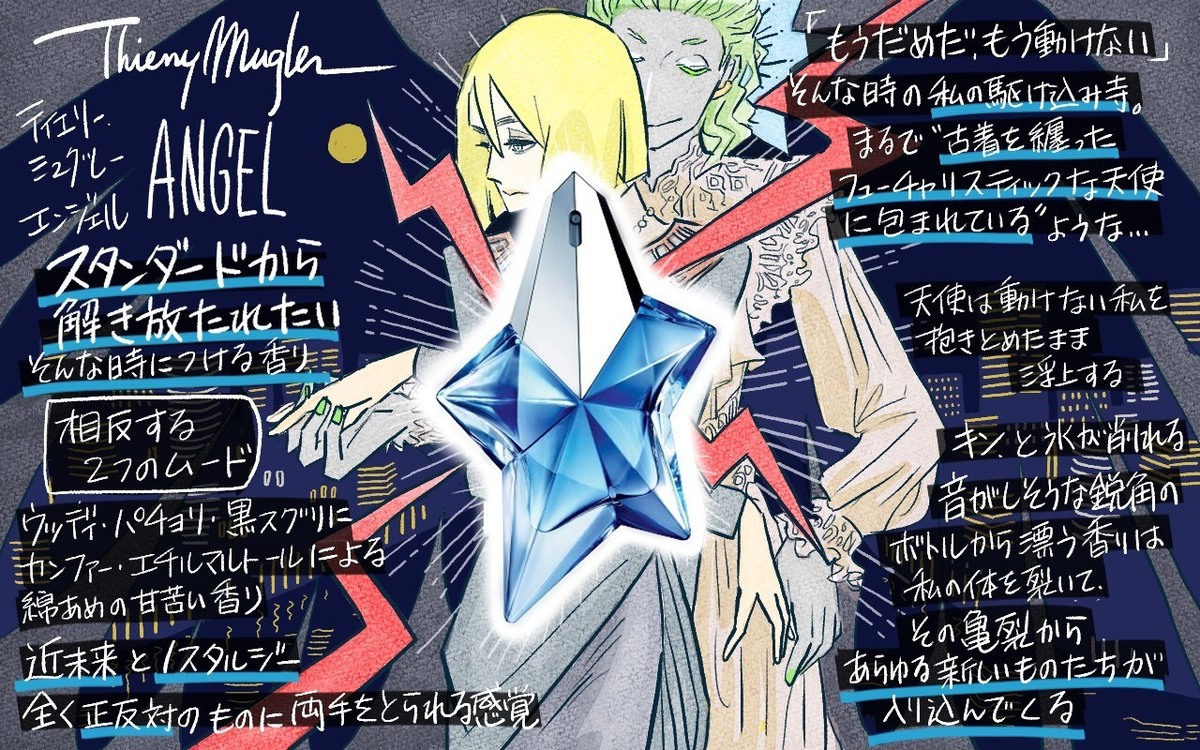

両腕を引っ張って、世界に亀裂を作ってくれる天使

Thierry Mugler(ティエリー・ミュグレー)の「エンジェル」は、女性向けに分類される香水。けれど、その香りは彼女を”女性”に規定することはない。むしろ彼女がスタンダードの檻の中に入ろうとするのを引き止め、バラバラにしていくような感覚をもたらす。はらだ有彩さんによる特集「溶かす、深まる、香り」への寄稿です。

もうだめだ。何も思い浮かばない。思い浮かばないどころか、何をしようとしていたかも思い出せない。思い出せないどころか、そもそも生まれてこの方、一度も「思う」という経験さえなかったかもしれない。辛うじて搾り出した僅かなものを捏ね回し格闘する。

何かを書こうと(描こうと)していると、あるいは単純に生きようともがいていると、そんな恐ろしい疑惑と眠気のような脱力感が押し寄せてくることが時々ある。もがけばもがくほど、唸れば唸るほど、今手の中に持っているたったひとつのものが確からしいかどうか、正解かどうかだけが気になり、世界が小さく狭く収束されていく。

この現象を救うためには、視覚は少しばかり効果がありすぎる。迷っているときに本を読んだり美術館へ行くと、何もかも捨てて縋(すが)りたくなる。聴覚はもっと楽観的だが、音楽に言葉が乗っているのを聴いたが最後、ついつい踊り出し、悩みごと投げ出すことが容易に想像できる。触覚も味覚もいけない。柔らかいぬいぐるみを撫でたり、夜中にビスケットなんて齧ったら絶対に眠くなってしまう。

だから私は嗅覚に縋る。

服を捲りあげ、腹に薄青い液体を振りかける。キン、と氷が削れる音が聞こえそうな鋭角のボトルは、握り込むとひんやりと冷たい。吸い込んだ途端、甘苦い味が襲い掛かってくる。

Thierry Mugler(ティエリー・ミュグレー)の「エンジェル」。あまりにも有名な銘柄で恐縮だが、私の駆け込み寺である。

■相反するふたつのムード

鳩尾に吹きつけられた香りは胸を通り抜けて襟の隙間からこぼれ出る。襟ぐりが伸びるのも構わずに鼻先を埋めて深く呼吸する。

近未来とノスタルジーが綯い交ぜになっているような、楽しい物語を読みながら頭の片隅で悲しいストーリーを思いついているような、若さと老獪さを行き来するような感覚。全く正反対のものたちの一方が私の右手を取り、もう片方が左手を取る。

本物の親とにせものの親が子供を奪い合い、両腕を引っ張り合うというお話は日本にもドイツにも古代イスラエルにもあるけれど、私はエンジェルのもたらす「正反対のものに両側から引っ張られ、体が正中線でばらばらになる感覚」を愛している。もっと強く引っ張って、めちゃくちゃにしてほしい。

相反するふたつのムードが、ウッディ・パチョリや、合成香料の黒スグリや、カンファーや、エチルマルトールによる綿あめの香りの組み合わせの妙によって引き起こされているという情報は、香水を批評する本を開けば書いてある。しかし私は香りを説明するための言語を持ち合わせていないので、「最新式の人型ロボットがヴィクトリア時代の古着を着て抱きしめてくれる」感覚に襲われる。

■ティエリー・ミュグレー「エンジェル」

私がヴィクトリアン・ドレスに身を包んだフューチャリスティックな天使と始めて踊ったのは、数年前の冬だ。

当時大阪のブラック企業で働いていた私は、12月のある夜、土佐堀川のほとりで水際に面したビルの断面を眺めていた。九州へ日帰り出張した帰り道、新大阪からオフィスへ戻るべく荷物を引きずり、空腹で力尽きて川べりのベンチに座っていた。白々と光るオフィスビルはみな一様に、川に向かってぱっくりと腹を晒し、その窓枠の中でまだ帰れない人たちが忙しなく動き回っている。

ふと自分の足元に投げ出した、山ほど紙の束を詰めた鞄の隅に、青い箱が突っ込まれていることに気づいた。

何だ、これ。

まだ開けられてもいない箱は、買った事実すら忘れていたが、紛れもなく私がインターネットで注文したものだった。先日やむなく会社に泊まった夜、ひとときのインターネットショッピングで眠気を紛らわし、間違って送付先を会社に設定して、届いた荷物を慌てて鞄に突っ込んだまま九州まで出かけていたらしい。何をやっているのだ、私は。道理で鞄が重いと思った。

簡単に言うと、そのときの私は将来のことを考えて途方に暮れていた。人間とは途方に暮れるとなぜかスタンダードを欲するものである。

私はスタンダードを決めて考えるのをやめれば楽になるだろうと思っていた。正しい自分というものを過不足なく決定づけてくれる、迷わずに済むガイドラインを見つけて安心したがっていた。スタンダードな服、スタンダードな化粧品、スタンダードな香水、スタンダードな本や音楽。自分の代名詞となるたったひとつのもので身を固め、それ以外に目を向けないことで、何とか世界の輪郭をひとところに押しとどめようとしていたのだった。

縋るならできるだけ象徴的で、権威的で、時代を背負ってそうなやつがいい。意味の込められたものの方が代弁してくれそうだから。そんな多分に軽薄な動機から辿り着いたのがこの青い小さな箱だった。

80年代ファッションの寵児、ダンサー出身で写真家でもあったティエリー・ミュグレー。世界で初めて菓子の甘さを香りに取り入れたグルマン・ノートの先駆け。ありとあらゆる歴史を背負っていそうではないか。菊地成孔さんのエッセイにも「エンジェルしかつけない」と書かれていたし、これはもう、いかにも私の世界を定義してくれそうではないか。

要するに、私は疲れていた。自分の概要を誰かに決めてほしがっていた。

もうだめだ。何も思い浮かばない。思い浮かばないどころか、何をしようとしていたかも思い出せない。思い出せないどころか、そもそも生まれてこの方、一度も「思う」という経験さえなかったかもしれない。辛うじて搾り出した僅かなものを捏ね回し格闘する。もがけばもがくほど、唸れば唸るほど、今手の中に持っているたったひとつのものが確からしいかどうか、正解かどうかだけが気になり、世界は小さく狭く、たったひとつの形に収束されていく。

乱暴に開封し、25mlのボトルをシャツの裾から無理やり忍ばせる。薄暗い遊歩道でもぞもぞと不審に蠢く人物がひとりくらいいても、コートを着込んでいるので誰も気にしない。ボトルを強く押す。思ったより多量の液体がこぼれ出たことを悟り、あ、やば、つけすぎたかも、と焦った瞬間、

――私は若いロボットと老人に同時に抱きしめられていた。

つまり、天使に抱きしめられていた。野暮ったいと言ってもいいかもしれない、古びたドレスを着た天使。

私は混乱した。だって、悩まないためにたったひとつのものに縋ろうとしていたというのに、その「ひとつ」の中に全く相容れないふたつの要素が同居しているのだ。

私はキリスト教徒ではないが、とても小さな穴を覗こうとして躍起になっているかわいらしい人間の肩を叩き、ふと振り返らせ、穴の外の世界に気づかせてくれる存在はそんな姿をしているかもしれない。しわがれた、あるいはソリッドな胸板から、微かに饐(す)えた肌の気配が立つ。使い込まれて熟れた皮膚の匂い。埃っぽい布に染みこんだ懐かしい甘味の匂い。

「エンジェル」は女性向けに分類される香水だが、天使に性別はない。女でも男でもない顔は金属でできているように冷たく、優しく、私を抱きとめたまま空に飛び上がる。突然重力に任せて急降下する。地面に激突するすれすれのところでぐっと身体を持ち上げてまた浮上する。どんどん昇っていく。疾走する。眼下に光の粒になった大阪の街が広がる。無数の灯りが地平の果てで夜の空と繋がる。星。星。星。

地上で自分のアウトラインを探し求めていた私の体の半分は、「エンジェル」によって真ん中の辺りで引き裂かれ、空高く浮き上がっていった。真っ二つに裂けた隙間から、架空の近未来、架空の天使、架空のお菓子、架空の思い出、あらゆるものが入り込んでくる様子をうれしく想像する。

川沿いのベンチで目を閉じ、肺に含んだ空気は尖ったガラスのように冷えていた。その夜から私はスタンダードを追い求めるのをやめた。

ちっとも共存できそうにないふたつの要素がぶつかり合う混乱に乗じて、ついでに自分の中に明るい亀裂を作りたいとき、私は今でもエンジェルに頼る。持っているたったひとつのリソースを接着して何とか塗り固めようとしている、その両腕を引っ張られ、胸に一筋の亀裂が入る。流星の尾のような裂け目に新しいものを詰め込めるだけ詰め込んだら、得体の知れない天使がはっとするほど熱い手で頬を包んでくれる。