「ドアを開けたら猫がいた」 ただいまみいちゃん#1

文筆家・佐々木ののか/イラストレーター・ぱのが送る、コミックエッセイ『ただいまみいちゃん』がスタートします。ひとりの女性と、1匹の猫のささやかな日常をお楽しみください。

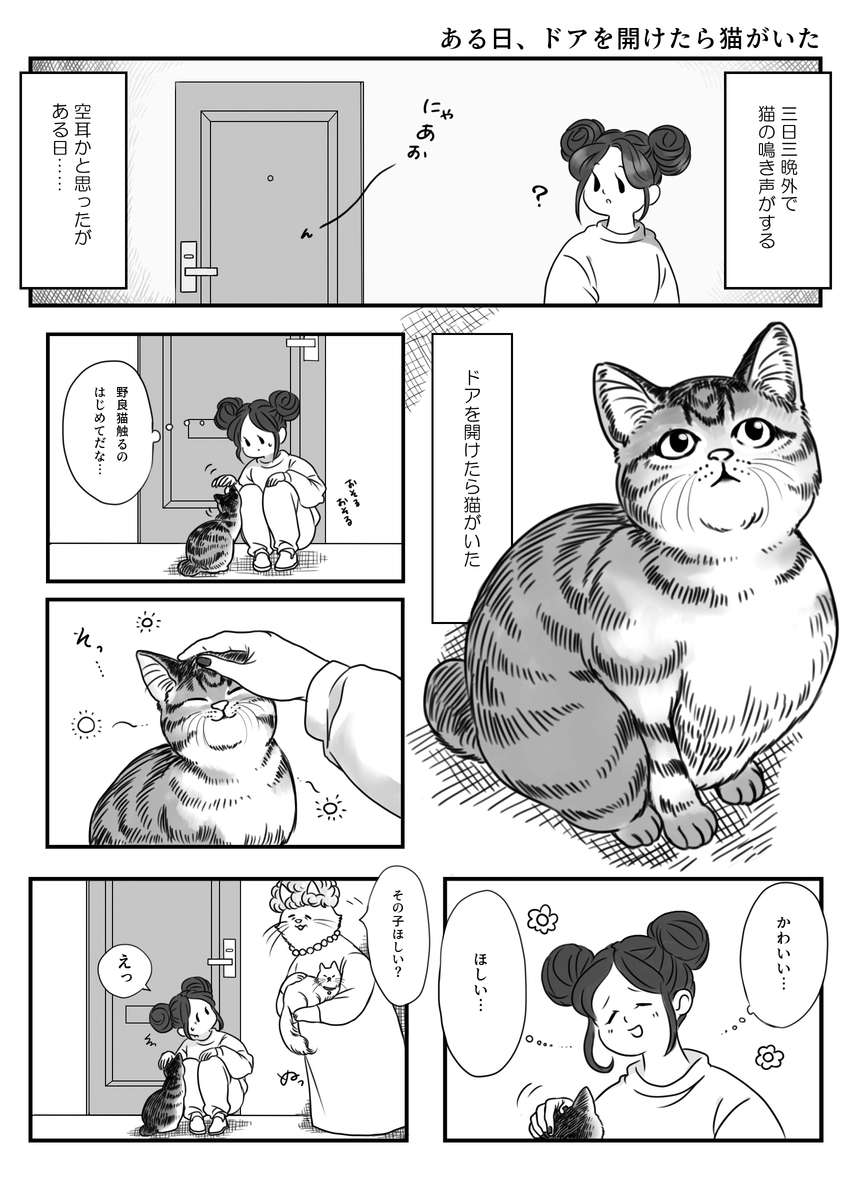

ある日、ドアを開けたら猫がいた。

目がまんまるで、毛がふわふわで、からだが小さい。

その生き物はあまりにかわいくて、最初はつくりものか何かだと思った。

かわいすぎて泣きそうになった。

かわいくて尊いものを見ると涙が出ることはこのとき初めて知ったのだった。

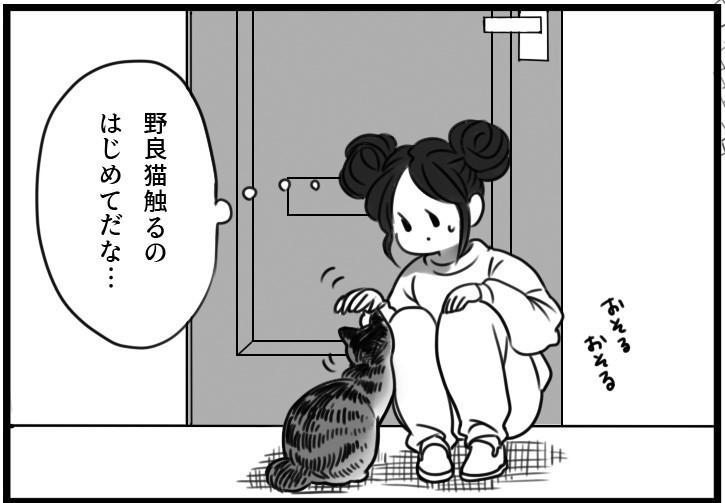

おそるおそる触れようとすると、猫は逃げることをせず、私の手に頬ずりをしてくる。ギュッと抱きしめてしまいたかったけれど、からだが小さくて壊れてしまいそうだ。

私はおそるおそる猫を撫でる。

猫は私に頬ずりをする。

太陽の暖かさを吸ったような、布団を天日干ししたような匂いがふわっと香る。

この子が日常になったなら。そう、思った。

*

その2カ月前、私はひどくボロボロだった。

仕事を詰め込み過ぎて寝ていなかったり、付き合っていた風の男の人と別れたり、住んでいるアパートの隣の住人は私以上に精神的に不安定な女性で、毎晩泣きながら失恋ソングを熱唱しては薄い壁に何度も体当たりしてきたりしていた。私はとても疲れていた。

けれど、疲れていることは自分ではちっとも気が付かなかった。

ある日、大好きなお友達の紹介で漫画家の先生に初めて会ったとき、「君はもう限界だよ、思っている以上に限界だよ」と言われたとき、私はうっかり泣いてしまって、そのとき初めて自分がギリギリだと悟った。悟った瞬間から、もう一歩も歩けないような気持ちになってしまって、初めて会う人を目の前にして、とりたてて仕切りもない居酒屋でうわんうわん泣いた。

漫画家の先生は、私にやさしく聞いてくれた。

「もし君が今なんでも手に入るとしたら何が欲しい?」

私は一生懸命に考えた。まずは仕事を減らしてゆとりのある生活がしたいと思った。それから、そのとき住んでいた代官山駅徒歩3分39000円のトタン小屋アパートを出て、もう少しマトモな家に住みたいと思った。そうすれば壁に体当たりしてくるあの隣人ともさよならできる。それから猫が飼いたいと思った。動物は好きなほうではなかったけれど、なぜだか急に猫が飼いたいと無性に思った。それから、できれば、やさしくてかわいい顔をした恋人ができたらいいなと思った。

それをすべて伝えると、漫画家の先生はにっこり笑って、

「それ、すべてを叶えるのは無理? できそうじゃない?」

と言った。

確かにできなくはなさそうだった。5億円がほしいとか不老不死の身体を手に入れたいとかではないので、叶わないかと言えばそうでもなさそうだった。

「やってみてごらん。そうしたらきっと、今よりもずっと身体が軽くなるから」

漫画家の先生はそう言って帰って行った。何だかわからないけれど、信じてみようという気になった。占い師みたいな漫画家さんだなと思った。

*

その次の日から、私は先生の言葉を妄信して家探しをしていた。仕事の合間に内見回りをして、庭にお花がたくさん植えてある築50年のアパートに住むことに決めた。

仕事の量も調整し、だんだんと生活にゆとりが出てきた。そしてひょんなことから恋人もできた。やさしくて顔のかわいい年下の恋人だった。

家が決まり、仕事も落ち着き、恋人もできて、残すところは猫だけになった。猫の里親制度をあてにしていたのだけれど、独身世帯では引き取らせてもらうのが難しいらしい。かと言ってペットショップで買うような経済的な余裕もなく、「大久保公園に野良猫がたくさんいる」という情報を聞きつけた私は網とカゴを持って本気で捕獲しにいこうとしていた。

「お昼ご飯を食べたらホームセンターに網とカゴを買いに行こう」

恋人にそう告げて、ドアを開けたら、猫がいたのだ。

目がまんまるで、毛がふわふわで、からだが小さい。

その生き物はあまりにかわいくて、最初はつくりものか何かだと思った。

かわいすぎて泣きそうになった。

かわいくて尊いものを見ると涙が出ることはこのとき初めて知ったのだった。

おそるおそる触れようとすると、猫は逃げることをせず、私の手に頬ずりをしてくる。ギュッと抱きしめてしまいたかったけれど、からだが小さくて壊れてしまいそうだ。

私はおそるおそる猫を撫でる。

猫は私に頬ずりをする。

太陽の暖かさを吸ったような、布団を天日干ししたような匂いがふわっと香る。

この子が日常になったら、と、思った。

私はこの猫が心から欲しいと思った。

でも、もしかしたら、この子は他の家の猫なのかもしれないと自分に必死に言い聞かせる。本当に好きなものを見つけたときの、私の常套句。傷つかないための予防線。

そのとき、どこからか、品が良くて甲高い声がした。

「その子、欲しい?」

振り返ると、白髪の貴婦人が立っていた。首元にパールのネックレスをして、きれいな白い毛のペルシャ猫を抱いて撫でながら現れた貴婦人は大家さんの妹さんで、抱いているペルシャ猫そっくりだった。私はそのとき反射的に、彼女を「ペルシャ婦人」と名付けた。

こくりと頷くと、ペルシャ婦人は「ちょっと待ってて」と言って、ペルシャ猫を抱えたまま、家の中に戻って行った。そうしてしばらくして、ピンク色のレトロなカゴを抱えて戻ってきた。

どうするのかなと思って見ていると、ペルシャ婦人がにっこりとした気品ある笑顔を湛えたまま、かわいい猫を小脇に抱え、半ば無理やりカゴに押し込んでカギをかけ「はい、どうぞ」と渡してくれた。私はそっとカゴを受け取る。さっきまで頬ずりしていた世界一かわいい猫がカゴの中から不安そうにこちらを見つめていた。

「この猫ねぇ、よくうちの前に来ていたからご飯をあげていたんだけど、うちはもう1匹猫がいるから飼えはしないのよね。でもすごくかわいいからどうしようかと思っていたのだけど、飼ってくれる人がいるなら安心だわよね、うふふ」

そう言って、ペルシャ婦人は2軒隣の自宅へと帰っていった。その間に三度も「うふふ」と言っていて、何だかとてもうれしそうだなと思ったのを覚えている。

「その猫、どうするの?」

恋人は不安そうに聞いてきた。満面の笑みで「飼うよ、名前はみいちゃんにする!」と答えた。数カ月後に知ったのだけど、彼は猫アレルギーだった。

それから、ふたりと1匹の共同生活が始まった。

やさしくてかわいい顔をした恋人と、布団を天日干ししたような匂いのする猫との明るくてあたたかな日常。

Text/佐々木ののか(@sasakinonoka)

Comic・Illust/ぱの(@panoramango)