『東ラブ』赤名リカはなぜ支持された? 大ヒットドラマで読み解く恋愛観の歴史〈社会学者・高橋幸先生インタビュー〉

時代ごとの価値観や文化を反映し、ときに社会現象をも巻き起こしてきたテレビドラマ。その変遷をたどると、日本における恋愛観・結婚観の変化が見えてきます。「ジェンダー平等な恋愛」を研究する高橋幸先生にお話を聞きながら、過去のヒットコンテンツと共に恋愛観の変遷を読み解いていくインタビュー前編。

目次

『東京ラブストーリー』(1991年)、『ロングバケーション』(1996年)、『やまとなでしこ』(2000年)……かつては年代ごとに、みんなが夢中になった恋愛ドラマがありました。そこには、そのときどきの恋愛観はもちろん、当時の世相や時代背景、そして女性が置かれた社会的状況も色濃く反映されています。

あのとき、私たちはどんな時代を生きていたのか。私たちは恋愛や結婚に何を求め、その理想像はどう変化してきたのか。ここでは、懐かしの恋愛コンテンツを振り返りながら日本人の恋愛観の移り変わりを読み解き、“令和の恋愛・結婚”のあり方を考えるヒントにしたいと思います。

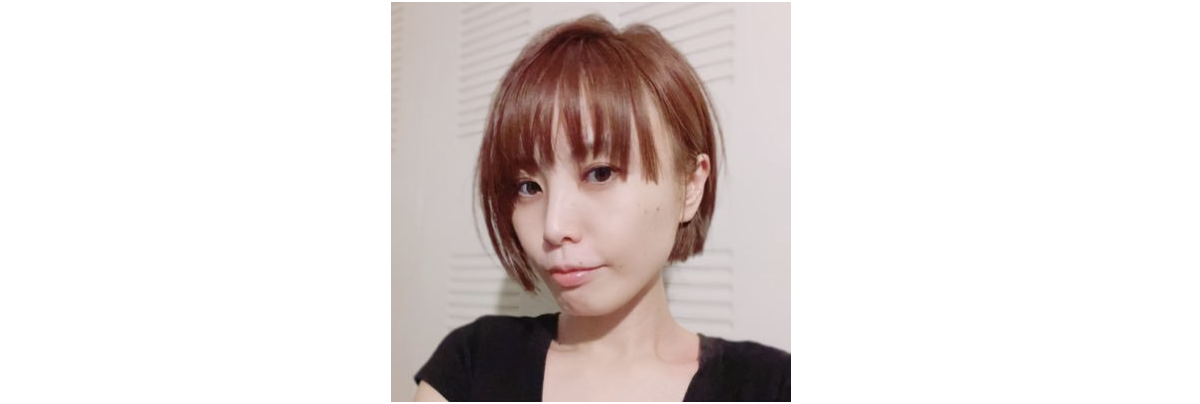

お話を伺うのは、ポストフェミニズム研究が専門で、当時の大衆文化やポップカルチャーを題材に「ジェンダー平等な恋愛とは何か」を分析・研究されている高橋幸先生。私たちがあの頃、何を考えて恋していたのか、一緒に思い出の扉を開いていきましょう。(聞き手:福田フクスケ)

高橋幸先生プロフィール

1983年宮城県生まれ。2014年東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了。現在、武蔵大学他講師。専門は社会学理論、ジェンダー理論。主著に『フェミニズムはもういらない、と彼女は言うけれど』(2020、晃洋書房)がある。

Twitter:@Schnee05

“ジェンダー平等な恋愛”ってなんだろう?

――高橋先生、本日はよろしくお願いします。先生は「ジェンダー平等な恋愛」をテーマに研究されているそうですが、これはどういうものなのですか?

高橋 「ジェンダー平等な恋愛」というのは、男女が平等な恋愛という意味はもちろんですが、さらに私は、LGBTQに代表される多様な性嗜好・性自認の人たちを排除しない恋愛について考えていこうという立場で研究しています。

その際は、「男ならこう振る舞うべき」「女ならこう振る舞うべき」とされる“性別役割”について批判・相対化することが必要となります。かつての恋愛コンテンツに描かれている性別役割は、今から見ると非常に前時代的で、画一的な恋愛観に基づいていることが多いんです。アロマンティック(他者に恋愛感情を抱かない人のこと)やアセクシュアル(他者に性的に惹かれない人のこと)も含めた、多様な性的指向・恋愛感情を持つ人たちにそれを押し付けるのは、今や暴力になりかねません。

高橋幸先生(インタビューはZOOMで実施しました)

――確かに、バブル景気の頃のトレンディドラマとかを今見ると、「ありえないよ!」とツッコミたくなるところがいっぱいありますよね。男女平等や多様性の観点からもそういうツッコミを入れながら見ていくことが重要ということですね。

高橋 ただし、気を付けたいのは、“相手に性的な魅力を感じること”それ自体を否定する必要はないということです。ヘテロセクシュアル(異性愛)な恋愛規範を批判しつつも、恋愛そのものは否定せずに、どういう恋愛が望ましいのかということを論じるべきだと思います。そこを慎重に区別して話さないと、「フェミニストは恋愛を否定している」などと誤解されて、議論が噛み合わなくなってしまいますからね。

トレンディドラマが1980年代の日本に生まれた理由

――では、さっそく日本の恋愛コンテンツを振り返っていきたいと思います。まずは、1980年代末から1990年代前半にかけて一大トレンドとなったジャンルに「トレンディドラマ」があります。

高橋 まず、なぜトレンディドラマがその時期に生まれたのか、前提として日本の恋愛文化の歩みについてお話しさせてください。欧米では、1810年頃から恋愛結婚が主流になってきました。実際は階級や家柄といった要素も結婚に大きく関わっていましたが、この200年間、少なくとも建前上は、イエや親を介さずに個人と個人がロマンティックな愛に基づいて交際や結婚を決める、という考え方がよしとされてきたわけです。

そのなかで、「デーティング(交際を決めるまでにデートを重ねるお試し期間のこと)」や「コートシップ(結婚を前提とした男女交際)」と言われるようなさまざまな恋愛文化が醸成されていきました。

――青春映画によく出てくるプロムとか、カップルが前提になっている文化は欧米に多いですね。

高橋 一方、日本ではそもそも恋愛結婚という概念が持ち込まれたのは1910年代ですが、実際にみんなが恋愛結婚をするようになるのは戦後のこと。1960年代末にお見合い結婚と恋愛結婚の比率が逆転し、1970年代に恋愛結婚の割合が7割を超えます。日本において、近代的な恋愛結婚というあり方は、かなり短い期間にパッと広まったもので、その歴史も実はとても短いという特徴があります。

恋愛とは何かをまだ十分にわかっていないのに、急に恋愛結婚こそが理想だと言われ、「恋愛的な関係」の実際の築き方を祖父母や父母に聞くこともできなかった若者は、恋愛をコンテンツから学ぶしかなかったんですね。1970年代にその役割を担ったのが、「花の24年組(※1)」と呼ばれるような発展を見せた少女漫画でした。そこでの恋愛文化の蓄積が、1980年代末からのトレンディドラマの隆盛に繋がっていったのだと思います。

――ドラマ史的には『男女7人夏物語』(1986年)がトレンディドラマの先駆けと言われていますが、W浅野が人気全盛だった頃の『抱きしめたい!』(1988年)や、『君の瞳に恋してる』(1989年)、『愛しあってるかい!』(1989年)などはトレンディドラマど真ん中の作風です。どれも、高級マンションに住むオシャレな人々が繰り広げる都会的な生活を描いたイケイケのノリが特徴でした。

高橋 この頃の日本は高度消費社会に突入し、恋愛行動と消費行動が強く結びついていきます。さらにそれがバブル景気と重なったので、車で送り迎えをして高級レストランに行って、クリスマスには赤坂プリンスを予約して……といった消費行動をするのが恋愛である、という極めて特殊で偏った恋愛文化を形成してきたという流れがあるんです。

高級レストランに行くことが「本当に自分にとって楽しいのか?」ということを考える以前に、行かないと時代の流れに取り残され、恋愛もできず、結婚もできないという焦りのようなものがあったからこそ、多くの若者が同じような消費=恋愛行動に駆り立てられていたのだと思います。

バブル景気が後押しした「自立した女」という理想像

――そんなトレンディドラマのひとつのピークが『東京ラブストーリー』(1991年)です。明朗快活で積極的な帰国子女・赤名リカ(鈴木保奈美)と、古風で慎ましやかな関口さとみ(関口也実)の間で揺れる優柔不断な永尾完治、通称カンチ(織田裕二)を描いています。

高橋 リカは「セックスしよ!」が名台詞とされていることからもわかるように、当時から見れば自立的・主体的で、性に対しても解放的な女性として描かれていました。それに対して、おでんを持ってカンチの家に押しかけるさとみは依存心が強く、「おでん女」と呼ばれて視聴者の女性たちから嫌われていました。当時のフェミニストたちのエッセイなどを読むとリカ推しが多かったことがわかります。

――確かに、「アッシーくん」や「メッシーくん」などと言って男をこき使い、高価なご飯やホテルを奢らせる当時の女性たちは、一見、自立的・主体的な“強い女性”に見えます。今よりも女性上位の時代だった、なんて言う人もいますが……。

高橋 それは、世俗的な意味での「男女平等感」が進んだといえる例ですね。この時期の男女平等は消費社会と融合しながら進んだので、本来の意味とは少し違った「男女平等らしきもの」が進みました。

本来の意味での「男女平等」とは、そもそも男女間の賃金格差がなくなって「男性が女性におごるのがスタンダード」という社会慣習がなくなることです。おごったり、おごってもらったりすること自体は別に悪くない。ただ、社会的関係の基盤となる経済力が男女間で同等であることが、本当の意味での「男女平等」だというのが、これまでのアカデミックなフェミニストの一般的な考え方です。

しかしバブル期の80年代に起こっていたのは、女性の経済力が低いという基盤は変わらないまま、女性が男性に何かを「要求」できる余地が少しだけ広がったというものでした。セックスという「男性にとってのご褒美」を「お預け」にしたまま、男性におごってもらったりちやほやしてもらったりして自分の「利益」を最大限引き出すという行動が、女性にとって「男性と互角に対峙する」ことを意味したところがあったのだと思います。

――なるほど、構造的な不平等はそのままなのに、「女であることを使って男から利益を引き出す」といういびつな形で男女平等が達成されているかのように錯覚していたんですね。

高橋 このような「男女平等感」が進むなかで、リカはセックスを「お預け」にするような小賢しい駆け引きをすることなく、自分の性的満足を率直に求めたところが斬新だった。リカが女性たちからの支持を得たのはそのあたりが大きな要因です。

ただ、ドラマの中でカンチは、最終的に古風なさとみを選ぶんですよね。結局、先進的なリカを選べなかったところに、当時の男性の本音と限界を感じます。

――奇しくも1991年はバブル崩壊の年。強くて先進的な女性像を体現しているように見えた彼女たちも、結局はバブル景気の恩恵を受けて元気に見えただけで、構造的な男尊女卑や保守的な恋愛観は変わらなかった。はからずも、そんなことを象徴しているような気もしますね。

高橋 ここまでは、1990年代当時なぜあそこまで「リカ推し」が強かったのかの背景を見てきました。ただ、現代の感覚で再度『東ラブ』を見直してみると、実はリカにも問題はあるなと思うんです。最大の問題点は、リカ自身が“恋愛とはこういうもの”という画一的な恋愛観を持っていて、それをカンチに押し付けようとすることですね。

自分の「好き」という感情を一方的に押し通すのが恋愛だと思っているのに加えて、「カンチは田舎から出てきて恋愛というものをわかっていないから、私が教えてあげなきゃいけない」と思っているところがある。だから、カンチの言動を「こういうことでしょ」と勝手に解釈して、「もっと頑張りなよ」「こうしなきゃダメだよ」と一方的に言ってしまうんです。

――カンチはのちの言葉でいう「草食系男子」の側面がありますからね。リカの振る舞いは、今だとモラハラ的に映ってしまうんですね。他に、当時の恋愛観で今見ると問題があるなと思うところはありますか。

高橋 三上健一(江口洋介)は常に複数の女性と遊び歩くプレイボーイというキャラクターですが、今見るとモラハラ・セクハラがやばいですね。

三上が抱えている問題は、“女性を女としか見られない”ということ。「さとみは友達じゃないよ。女」という台詞に明瞭に表れているように、彼は女性を自分と対等な「人間」として捉えていない。だからこそ、相手の意向を気にすることなく強引な態度を取ることができる。それが「恋愛」であり、女にはそう接するべきだと思っているんですよね。頭を抱えたくなるのは、そのような上から目線な「俺様系」の男らしさが男性からも女性からもセクシーだと思われていた節があるということ。隔世の感があります。

――「そういうふうに振る舞わないとモテない」と思っている男性や、そういうタイプが性癖に刺さる女性は、今も一定数いるでしょうね。

高橋 なるほど。確かに、かつて「壁ドン(※2)」がグッとくると話題になったことはありますし、何がハラスメントかの線引きは考えがいのあるテーマですね。

また、当時は憎まれ役だったさとみですが、今見ると彼女の気持ちのほうがわかるところもあるんです。彼女は「三上くんと永尾くんが、一緒にいるところを見ているのが好きだったの」という趣旨のことを言っていて、恋愛感情としての「好き」という気持ちがよくわからないと素直に吐露しています。

好きになったらどちらかひとりを選ばないといけないとか、付き合ったらセックスしないといけないとか、そういう恋愛文化のルールに戸惑うさとみの感覚のほうが、現代ではむしろ共感されるのではないかな、と思いました。

不景気が招いた「結婚=女の幸せ」への揺り戻し

――1990年代になると、恋愛と消費が結びついたバブル時代のトレンディドラマとは異なるタイプの恋愛ドラマが隆盛になっていきます。当時一世を風靡し、今も語り継がれる『ロングバケーション』(1996年)はその代表です。

『愛していると言ってくれ』(1995年)もそうですが、北川悦吏子はこの時期、南のようにまっすぐでエネルギッシュで天真爛漫な女性と、瀬名のように寡黙でクールでナイーブな男性のカップリングをよく描いていた印象があります。

高橋 『東ラブ』のリカとカンチの関係性を受け継いでいるんですね。リカのような自立的・主体的な女性が、引き続き女性にとっての理想像だったと言えそうです。バブル景気の勢いもあって、女性もバリバリ仕事をして一人で生きていけるんだという期待が高まり、それがバブル崩壊後もまだ残っていた頃だと思います。

――ただ、同時に『ロンバケ』では、バリバリ働く自立した大人の女性像を「私たち、ぶかぶかの靴を履いてる気がする」とも形容しています。そこに、背伸びしてバブル景気の神輿に乗せられていただけなんじゃないか、という葛藤も見え隠れするんです。だからこそ、当時“ナチュラルな演技”として人気絶頂だった山口智子や木村拓哉のように、「無理をしないありのままの自然体で愛されたい」という時代の空気を感じますね。

高橋 仕事や人生に疲れたキャリア女性が、かわいい年下男子との共同生活で癒してもらうというのは、のちの『きみはペット』(2003年)へと繋がる要素ですね。

――そんな1990年代を総括するようなドラマが『やまとなでしこ』(2000年)ではないでしょうか。「幸せ=お金」と信じて玉の輿を目指す神野桜子(松嶋菜々子)が、素朴で優しく不器用な魚屋の男性・中原欧介(堤真一)に惹かれてしまい、最終的にはお金ではなく愛を選ぶ……というストーリーでした。

「借金まみれのハンサム男と裕福な豚男、どっちが結婚して女を幸せにしてくれると思いますか?」「女が最高値で売れるのは27。私の統計では27歳が売り時のピークなの。それを越えたら値崩れを起こすわ」など、身も蓋もない桜子の台詞が当時から話題を集めました。

高橋 「女は27歳が売り時のピーク」とは、エイジズム(年齢差別)もセクシズム(性差別)も入ったかなりしんどい言葉ですね。平均初婚年齢は年を追うごとに上昇していて、2000年当時でちょうど27歳くらい。ちなみに現在は29.4歳くらいで推移しています。さすがに放送当時でも、この台詞は極端な考え方を持つキャラクターによる偏った発言という扱いでしたけどね。

ただ、時代背景として押さえておきたいのは、この頃、女性は「結婚しなければいけない」というプレッシャーがものすごく高まっていたということです。景気後退で女性の賃金上昇が頭打ちとなり、結婚前の女性の非正規雇用化も進んでいったということがその大きな要因としてあります。バブル景気の頃は『東ラブ』の赤名リカのようにイケイケで、女性は自立してひとりでもやっていけるんだという希望が持てました。『ロンバケ』の南も、まだその理想像を追い求めて揺れ動くキャラクターでした。

――確かに、桜子は彼女たちの逆張りのようなキャラクターですね。

高橋 ええ、バブル崩壊で景気が悪化して雇用が不安定になり、リカや南になる幻想が打ち砕かれてしまう。その結果、「結局、女性はなんだかんだ結婚しないと生き残っていけないんだ」という揺り戻しが起こるんです。これがのちに、2000年代後半から盛り上がった「婚活ブーム」へと繋がっていくわけですね。

だから『やまとなでしこ』は、桜子のような考え方は極端で古臭いと笑いながらも、でも現実はそうだよね……という、女性にとってつらい時代の気分を反映しているドラマだと思います。

「仕事か、結婚か」に引き裂かれたキャリア女性

――2000年代は、いわゆる結婚適齢期の働く女性が「キャリアか、結婚か」の選択、あるいは「キャリアも、結婚も」の両立に悩むドラマが非常に増えていくのが大きな特徴のひとつだと思います。主人公が気の強い性格だったり、仕事を優先したりするせいで彼氏から振られてしまう……というのが、働く女性を描いたドラマの“あるある”でした。

高橋 1990年代までに、期待される性別役割をロールプレイする恋愛のゲーム化・マニュアル化が進みました。「恋愛ってこういうもの」という極めて強固な型が出来上がり、それが恋愛の主流になってしまったんですね。男性と対等にバリバリ働いてキャリア形成をする女性像と、恋愛・結婚市場で男性から求められる女性像との間の齟齬がピークに達したのが2000年代だと思います。

――取り立ててヒットはしませんでしたが、この頃のドラマでは『不機嫌なジーン』(2005年)が印象的です。修士課程で動物行動学を専攻している蒼井仁子(竹内結子)が、かつてひどい浮気性のせいで破局した凄腕の学者・南原孝史(内野聖陽)と再会して、再び猛烈なアプローチを受ける……という物語です。このドラマ、最終的に南原が「これ以上一緒にいたら、俺はお前の夢をつぶしたくなる! お前が俺から飛び立てないように」と言ってふたりが別れを決めるという、ラブストーリーとしては異例の結末なんです。

かつては南原を一方的に尊敬していた仁子の献身と犠牲によってふたりの関係は成り立っていたのに、仁子が研究者として成長し南原と“対等”になった結果、かつての恋愛関係ではいられなくなる、という話なんですよ。仕事を頑張るとモテなくなる、男性に愛されようとすると仕事でスポイルされる、という女性のジレンマを描いたドラマとして記憶に残っています。

高橋 それは、興味深いドラマですね! 女性の方が年収が高かったり仕事で成功していたりするカップルは実際にはけっこういるのですが、カップル関係がうまくいかなくなったときに、その原因として「女性が仕事を頑張りすぎた」ことが「良くなかった」という話の構図になりがち。インタビュー調査などでもよく聞きます。社会的地位やプライドの高い男性ほど、パートナーの女性が自分より稼ぐようになると、自分のプライドを保てなくなるようです。

仕事と恋愛とで求められる女性像が乖離していく、その齟齬を今、女性たちは「結婚しない」という方法で解消しようとしているように見えます。50歳までに一度も結婚していない人を表す「生涯未婚率」は、女性16.4%、男性25.7%(2020年国勢調査)と、前回の2015年調査からさらに高くなりました。30~34歳女性で一度も結婚したことがない人の割合は33.7%、35~39歳で23.3%、40~44歳で19.1%。つまり、30代前半のおよそ3人に1人、40代前半のおよそ5人に1人が一度も結婚していないというのが現状で、けっこうな数ですよね(※3)。

中高生が支持したゼロ年代の「純愛ブーム」

――2000年代の恋愛コンテンツにおける大きなムーブメントとして、「純愛ブーム」も忘れてはなりませんよね。『世界の中心で、愛を叫ぶ』(映画版・ドラマ版ともに2004年)は、勉強もスポーツも万能で容姿端麗な亜紀(映画版は長澤まさみ/ドラマ版は綾瀬はるか)がやがて病魔に侵されていくさまと、彼女を支えた朔太郎(映画版は森山未来/ドラマ版は山田孝之)との純愛ストーリーが大ヒットしました。

高橋 2000年代は純愛を基調にした「泣ける」作品が成功した時期でした。これは、1990年代までの“性解放”の揺り戻しと考えられます。この時期の純愛ブームのコアな支持層は大きく二つに分けられます。一方は年代層の広いオタク気質の男性たち。バブル期の「恋愛競争」とは違うもっと温かな少女との関係性(恋愛)に憧れ、「セカイ系」ブームを作り出しました。

もう一方は10〜20代前半の少女たちで、『恋空』(原作2006年・映画版2007年)に代表されるケータイ小説ブームをもたらしました。彼女たちはここまで述べてきた「キャリアか、結婚か」で悩んでいた女性たちよりもっと若い世代です。このような社会的潮流のなかで『セカチュー』の大ヒットがあったわけですね。

――「“性解放”の揺り戻し」とはどういうことなのでしょう?

高橋 1990年代は、女性も性に主体的になっていいんだという風潮が高まり、自由恋愛やセフレといった形で、性と愛を分離しようという動きが盛んになりました。また、自分たちに与えられた性的価値を自覚的に利用し、男性から最大限に利益を引き出そうとブルセラや援助交際などがブームになった時代でもあります。

もちろん、ブルセラや援交をすることで、女としての性を謳歌できた人もいたと思いますし、当時の社会学者もそれらを「女性が解放された証」として語っていました。しかし、そのような行動をすることで傷ついたり病んでしまったりする少女たちも出てきました。

――女性本人は主体的な自由意志でやっていたはずが、結局は男性から性を搾取される構造からは逃れられなかった、ということでしょうか。

高橋 それは、イエス・オア・ノーで答えるのが難しい質問ですね。一括りに、「女性」が男性性欲の「犠牲」になったのだと言うことはできません。愛と切り離された性にこそ新たな可能性を見出した女性もたくさんいます。この時期の「性解放」がなければ、現在「ワンナイト」(一夜限りの関係のこと、英語ではフックアップ(hook up)と言われることが多い)と呼ばれているような自由な性関係もなかったでしょう。

ただ、愛なしの性をやってみたら、砂を噛むような虚無感に襲われてしまった人たちが続出したのも事実なのだと思います。だから、プラトニックな愛や「愛と結びついた性」の価値を再度確認するような「純愛ブーム」が起きたのだというのが、私の考えです。

性解放以前、”性とは女性が処女である自分を夫に捧げるもの”という感覚がありましたが、2000年代の純愛ブーム以降、性とは男女ともに自分のすべてを相手に捧げ、“本当の自分”を丸ごと受け入れてもらうような人格を賭した関係だ、という価値観が広がったように思います。そのことは、純愛志向の男性たちが作り出した「セカイ系」作品群にもよく見られます(※4)。

――「教師と生徒の禁断の愛」を純愛として描こうとした『高校教師』(1993年)のように、「社会的な立場やモラルが通用しない極限の状況でこそ、“本当の自分”を解放できて承認してもらえる、それが純愛なのだ」という発想は、90年代の一部の純愛ドラマにもありました。2000年代の「セカイ系」って、実はその辺りにルーツがあったのかもな、と今思いました。

高橋 他方、この時期の少女たちが熱烈に支持したケータイ小説では、10代の妊娠、流産、レイプ、薬物、闘病、シングルマザーなどかなり過激で過酷な世界を描いています。それが彼女たちにリアリティを持って受け入れられた。それだけでなく、彼女たちはこの時期のケータイ小説群を読みながら、自分の人生の指針のようなものを読み取ったように見えます。

――漫画『NANA』や、歌手の浜崎あゆみにも通じる世界観ですよね。その「指針」とはなんだったんですか?

高橋 それは、「女であることも性も引き受けたうえで、自分の人生は、自分の力でつかむんだ」というものです。というのも、これらのケータイ小説の主人公はどんな逆境でも自分を肯定して強く生きていくという姿勢を貫いているからです。この文脈が、のちのギャル文化の形成に大きな影響を与えました。

――「小悪魔ageha」に代表されるキャバ嬢が形成したギャル文化ですよね。確かに、彼女たちのある種の“成り上がり志向”って、すごく新自由主義的です。ある時期以降のカリスマキャバ嬢って、起業して経営者になる人も多いですしね。とても興味深い歴史のうねりです!

▼後編はこちら

『逃げ恥』に見る“男らしさ”の変化とは? ヒットコンテンツで読み解く恋愛観の歴史〈社会学者・高橋幸先生インタビュー〉

※1 昭和24年(1949年)頃の生まれで、1970年代に少女漫画の革新を担った日本の女性漫画家の一群を指す。

※2 「最近、ある社会学者が政府の『結婚と家族についての研究会』で『壁ドン・告白・プロポーズの練習』という恋愛教育を提唱し議論を呼びました。問題は恋愛の仕方を“教育“しようとしたところにあるというよりも、具体的に提起された内容が『壁ドン』だったことにあります。相手の同意を得ない『壁ドン』はドメスティック・バイオレンスにあたります。恋愛教育というと怪しげな響きがありますが、健康な性的関係や愛情関係(love relationship)を築く具体的な方法を教育するという取り組み自体は、国連が主導する『包括的性教育』の一部に組み込まれ、現在進められています。そこでは、ポジティブな関係を築き維持するためのコミュニケーション方法や、互いを尊敬し合い、共感性や安心感を高め、ポジティブな自己イメージを持つことの重要性などが、子どもの年齢に合わせて教えられています。私的な集まりではなく、政策提言にもつながりうる政府の研究会という場においては、最低限のこのような国際的動向を踏まえた提言をすべきだったのではないかと個人的には思っています」(高橋先生)

※3 2015年国勢調査より

※4 「2021年出版のセカイ系論集『ferne』に「実存と救済——男性主人公の「僕」と戦闘美少女の「君」からなる物語の構造」という論考を寄せていますので、ご関心のある方はぜひそちらをお読みください」(高橋先生)

Illustration/戸田江美(@530E)